Португалец Алваро Сиза – великий архитектор: он строит обычные вроде бы здания, которые нравятся всем.

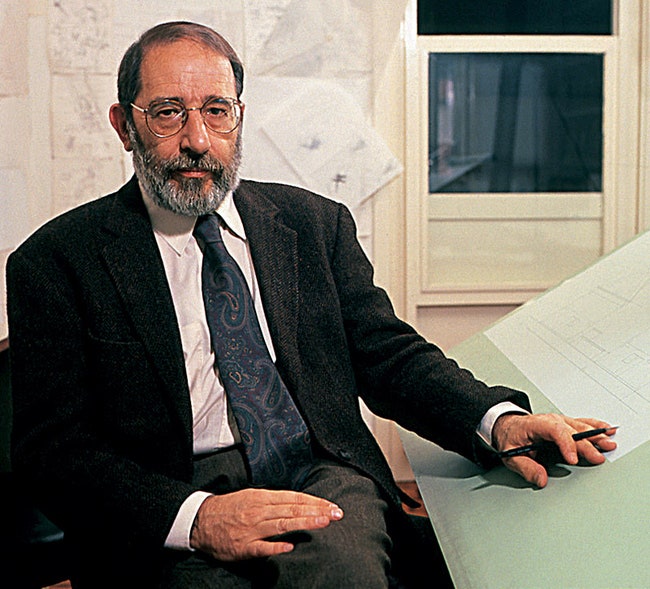

Когда я впервые увидела Алваро Сизу, выражение лица у него было озадаченное. Дело было в 2001 году, в холле гостиницы “Марко Поло Пресня” на Спиридоновке. Я пришла брать у него интервью, и со мной притащились еще (в надежде состричь эксклюзива) девушка-фотограф и юноша-журналист из другого архитектурного издания. Сиза спустился в холл, увидел эту небольшую толпу, снял очки, протер их, задумчиво почесал бороду, сел в большое кожаное кресло, закурил и приготовился отвечать.

Он приехал в Россию впервые, читать лекцию в Союзе архитекторов – и столкнулся с диким ажиотажем вокруг своей персоны. На лекцию набилось немыслимое количество народу. На пресс-конференции его затоптало стадо критиков. Потом пошла череда отдельных интервью – одно из них со мной. Сиза грустно посмотрел на меня сквозь толстые стекла:

– Не стоит спрашивать у меня, как мне понравилась Москва. Я практически ничего не видел – без конца с журналистами встречаюсь. Честно говоря, для меня это неожиданно и не совсем понятно.

Думаю, Сиза лукавил. Конечно, москвичи принимали его бурно – он был одной из первый западных звезд, которые до нас доехали. Но сам по себе интерес прессы был ему не впервой – португальский архитектор вызывает подобную реакцию даже в набитых звездами павильонах Венецианской биеннале.

Когда в 1992 году Сиза получал Притцкера, его приятель, Витторио Греготти, недоуменно произнес: “Очевидно, Сиза признан одним из величайших архитекторов в мире”. Во фразе этой читался вопрос: мол, в чем дело? Это очень характерно. Сиза – знаковый, универсально уважаемый архитектор. Будь он склонен философствовать, его бы называли гуру.

Но вот что такого особенного в его архитектуре – так прямо и не скажешь. Сиза плодовит – за пятьдесят лет карьеры построил 250 объектов. Но архитектура эта далеко не так эффектна, как работы, скажем, Гери или Колхаса.

Первые двадцать лет (он начал работать в 1954-м, еще будучи студентом) Сиза строил почти исключительно в частном секторе – “небольшие, недорогие семейные домики с маленькими садиками для среднего класса”.

Проектировал он их вместе с мебелью, которую теперь выпускают промышленно и о которой он говорит с иронией:

– В молодости я по неопытности проектировал мебель, которая неразрывно связана с интерьером. Сегодня я стремлюсь к тому, чтобы ее можно было поставить где угодно. Слияние мебели и архитектуры, как у Райта и Макинтоша, теперь не имеет смысла. Архитектор создает пространство, а человек заполянет его теми вещами, которые ему нужны.

Саму архитектуру он, похоже, тоже относит к разряду “нужных вещей”. Самый заметный проект его молодости – “социалка”: одна беспорядочно застроенная рыбацкая деревня попросила его разработать новую планировку и новый тип дома. Чтобы все стало наконец гармонично и облик деревни не позорил живописного пейзажа.

Сиза выполнил заказ, и те, кто теперь эту деревню видит, не верят, что тут работал архитектор. Ведь так все естественно выглядит – будто само выросло. Вот небо, ветер, вот океан, песочного цвета скалы, а вот стена построенного Сизой дома. И ясно, что только так и может быть и что дом этот прост, как правда, и прекрасен, как сладкая ложь.

Когда пришли первые заграничные заказы, массовое жилье в Голландии и Германии, оказалось, что эта необъяснимая уместность его домов не зависит от теплого португальского климата. Он умеет добиваться ее при любой погоде. Сиза, однако, может ее объяснить:

– Ничего удивительного, в Европе единство стиля возникает само собой – у нас общее прошлое. Строя в Лиссабоне, Вене или Праге, все время натыкаешься на римские фундаменты и руины арабских построек.

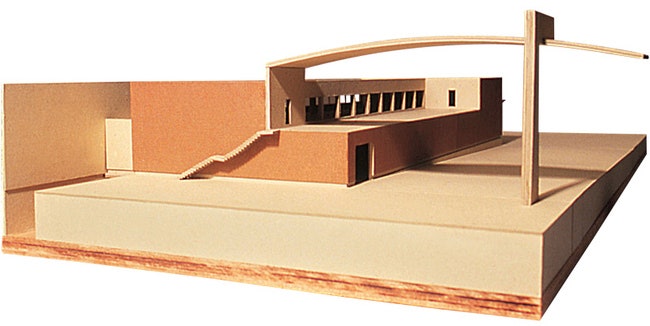

В 1980-х Сиза, как и положено успешному архитектору, стал строить церкви, университеты и музеи. И у него снова получилось: эти постройки стоят посреди выцветшей средиземноморской зелени с тихим достоинством, дыша гармонией и внушая покой. На самом деле они похожи на самого Сизу – благородного, мудрого, немного печального старика.

Феномен Сизы познается в сравнении его с другим знаковым архитектором – Гери. У одного моего друга, известного московского архитектора, есть про это теория.

Однажды он поехал в Испанию, как все, восхищаться музеем в Бильбао. Не понравилось: много истерики и архитектурных трюков, вымученное, противоречащее природе материала использование стекла и металла. Проехав дальше, он увидел постройки Сизы.

Простые, логичные, прямолинейные даже: вот задача – вот ответ. Бесспорные. Материалы очевидные – бетон, местный камень. Разницу “двух архитектур” мой друг выразил, сравнив фокусы – и чудо. Гери – это ошеломляюще сложные фокусы.

Сиза – это чудо, ошеломляющее в своей простоте. Потому что его волшебным эффектам есть элементарное профессиональное объяснение: в сущности, он работает только с пропорциями – самым старым и совершенным, но и самым сложным инструментом архитектора.

Метод Сизы – метод мастеров Ренессанса, только он еще лучше, потому что избегает “лишнего”, на современный вкус, декора. Не удивительно, что к нему тянутся люди.

Он модернист – но при этом самый настоящий классик! Говорю ему об этом. Он улыбается:

– Критики, конечно, называют меня модернистом. Но все эти ярлыки очень условны. Архитектура для меня – способ зарабатывать деньги. Всем приходится это делать, а мне повезло – я занимаюсь тем, что мне нравится. Знаете, почему я стал архитектором? Чтобы отца не расстраивать. Я хотел быть скульптором, а он считал это баловством и хотел для меня “нормальной жизни”. Я поступил на архитектурный, думая через год втихаря перевестись на скульптуру. Но потом увлекся и решил архитектуру не бросать. А скульптурой я и сейчас занимаюсь – для себя, чтобы снять стресс.

Фото: ROLAND HALBE; COURTESY OF OHMDESIGN; АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ; VIEW PICTURES/ALAMY/DIOMEDIA