У многих архитекторов в офисе есть библиотека. Часто в переговорной. Мне кажется, что состав этой библиотеки — своего рода портрет архитектора или код, прочитав который, можно много узнать о нем как о профессионале. Причем узнать что-то такое, что не откроется, если разговаривать с ним напрямую. Я решил сделать небольшое исследование... ну, не то чтобы исследование, это громко сказано. Так, поболтать с несколькими людьми об их книгах.

— Ваш офис весь состоит из книжных полок. Правда, на них стоят в основном папки.

— Это не книжные полки, это полки для папок. Когда вы сказали: “в переговорной”, я сразу подумал: а для кого эти книги? В приемной у зубного врача всегда лежат какие-то журналы. Чаще всего это почему-то журналы по недвижимости, которые читать совершенно невозможно. Они нужны для того, чтобы не скучал посетитель. Так и у архитектора. С другой стороны, у архитектора книги часто играют роль прикладного инструмента для того, чтобы выявить предпочтения заказчика. Чаще всего у архитекторов, которые работают с частным заказчиком. Это такой лакмус, через который можно определить, что, собственно, происходит в голове у человека, найти с ним точки пересечения. Или собственные мысли проиллюстрировать не только своим, но и чужим творчеством. Это чаще всего книги с картинками про архитектуру.

Но у архитектора может быть своя, личная библиотека, только для себя. Она отчасти, иногда служит как вторая память, точнее, реперы для памяти. Поскольку все эти книги когда-то были прочтены, их трудно выпустить их рук, их хочется, как любимые игрушки ребенку, держать всегда при себе. К ним редко обращаешься. И вот тут, мне кажется, можно понять, что человек из себя представляет, точней, как он думает. Не о характере его, а о его стиле мышления и, может быть, методике. Но это не только к архитектору относится, а к любому человеку.

У архитектора, наверное, ожидаешь увидеть книги, наполненные архитектурой. Но мы по-разному относимся к картинкам с архитектурой. Я могу сказать, как это происходит у меня.

— И как?

— Я не люблю смотреть архитектуру в книгах. Я не люблю книги с архитектурой.

— Почему?

— Потому что мне кажется, что архитектурная фотография — это особый жанр. Фотографии с архитектурой Пальмина совершенно не похожи на фотографии с архитектурой Народицкого. И совсем непохожи на ту архитектуру, которую они снимали. Архитектуру экспонировать в фотографиях, в общем, невозможно. Это беда всех архитектурных выставок. Архитектуру трудно презентовать через фотографии, макеты, чертежи... Чаще всего на выставке самые интересные экспозиции — те, которые не впрямую, а косвенно соотносятся с архитектурой. Венецианская Биеннале — совсем не фотографии архитектуры.

Поэтому архитектуру хранить в виде книжек — это довольно неправильно. Книги могут быть либо справочными материалами для решения каких-то локальных задач, например, что можно сделать с фасадами. Или реперными точками для памяти. Вот я люблю архитектора Сизу, и, естественно, хочется иметь под рукой книжку, чтобы вспоминать, что я видел.

Когда я преподаю в Архитектурном институте, я отговариваю студентов от того, чтобы сразу смотреть журналы, книги... Лучше самому решить архитектурную задачу, а потом посмотреть, как это делали другие. Есть большая опасность попасть под влияние хорошей архитектуры, причем по ее нехарактерным, внешним признакам — тем признакам, которые сумела сохранить фотография.

— В редакции есть много русских журналов, архитектурных и интерьерных, почти полные подборки. Как они здесь скопились?

— Так получилось. Редакции обычно присылают журналы. Журналы хорошие, красивые, там масса интересных статей, выкидывать их рука не поднимается, поэтому они скапливаются, лежат... Но время от времени к ним вдруг возвращаешься. Когда хочешь вспомнить о том, что было когда-то давно, начинаешь рыться в журналах. Хотя это не лучший способ хранения информации.

— А что может заставить открыть русский интерьерный журнал пятилетней давности?

— Да ничто! Я вдруг обнаружил, что у меня есть раритет — первый номер журнала «Проект Россия» с обложкой наизнанку. Мы тогда снимали вместе офис. Когда привезли первый тираж на фуре, Барт (Барт Голдхоорон, издатель проекта Россия — Ред.) чуть не вырвал все свои волосы, потому что обложка была приклеена наоборот. Я думаю, что таких экземпляров осталось очень мало. У меня их два. Пройдет еще лет тридцать, и вот тогда-то я их торжественно отнесу в музей или еще куда-нибудь.

— Как я понимаю, на полках в кабинете — ваша личная библиотека?

— Вон там (показывает) — книги, подаренные авторами, с подписями авторов. Все они друзья, и мне ужасно приятно иметь эти книги. Чаще всего автор — это архитекторы, и книжки — это их альбомы. Но есть, например, “Культура 2”. Мне кажется, что это вообще главный культурологический труд последних десятилетий, и мне очень приятно, что она у меня с подписью Вадика Паперного. Есть книгии главного редактора AD Жени Микулиной, тоже с подписями, книга любимого писателя Елизарова... ну вот, какие-то такие.

А вот тут — книги, которые в последнее время меня занимают, поэтому хочется иметь их под рукой. Мне вот кажется главным русским философом Флоренский, он у меня там и стоит. Я редко его открываю, но иногда вспоминаю, и хочется посмотреть. И хочется, чтобы он был именно в бумажном виде. Или дневники Рихтера. Там так много интересного, что хочется в них залезать как в справочный материал.

Вообще, всякое творчество имеет одну основу. Все строится по одним законам. Поэтому некие вещи, которые не относятся к архитектуре, мне кажется, мы можем как методический материал использовать.

Например, недавно журнал AD показывал в “Пионере” “Строгого юношу”. Этот фильм я просто бы студентам показывал как идеальный пример сделанной вещи, построенной с правильным расходованием художественных средств. Там есть эстетическая концепция, и в ее парадигме все сделано с самым высоким попаданием. Все в яблочко, все в кассу, все в центр, все в самый нерв.

Мне кажется, что так, может быть, даже лучше рассказывать студентам о методологии. Мы не можем научить синтезу. Да и анализу, методу, мы тоже не можем научить — мы можем его только продемонстрировать. А синтезировать человек должен сам, исходя из своих способностей и пристрастий.

— И этому могут научить дневники Рихтера?

— В том числе и они. О Рихтера очень хорошо кто-то сказал: есть пианисты, которых слушаешь и думаешь: “Как человек здорово играет на пианино”. Когда Рихтера слушаешь, забываешь, что он играет на пианино. Просто думаешь: “Как здорово человек играет, как он делает эту музыку”.

У нас тоже есть некая дистанция между материалом, с которым мы работаем, и тем предеметом, который мы, собственно, проектируем. Как у писателей, у которых материал — это перо или чернила. Ну, или компьютер, неважно. Но он же не графикой занимается, закорючки на бумаге — не это его цель, а он этими закорючками на бумаге несет определенную информацию: чувства, мысли, истории.

И у нас есть кирпичи, камни, доски, а занимаемся мы совсем не ими. Мы занимаемся тем пространством, которое можем сформировать этими кирпичами и досками. Поэтому интересно читать, как люди занимаются этим же в других условиях и в других целях. Иногда смотришь, как построен спектакль или музыкальное произведение, и думаешь, что, пожалуй, так же, идя тем же путем, можно решить свою проблему. Другое дело, что архитектура, в отличие от любого другого вида искусства, не самоценна и не самодостаточна. Она всегда — вместилище для чего-то.

— А что делает на этих полках книга Владимира Ресина “Москва в лесах”?

— Чудовищная история. Это мне принес один приятель со словами: “Сын Ресина книжку написал, и там про тебя”! Я спросил: “Саша, а почему сын Ресина?” — а он: “А вот смотри, здесь написано: моему отцу, Иосифу Ресину, посвящаю”. Действительно, не поспоришь! С тех пор она у меня и живет.

— Интересно ее почитать!

— Это особый жанр. Она похожа на отчетный доклад.

— Для вас важно, как книга сделана, как произведение графического искусства?

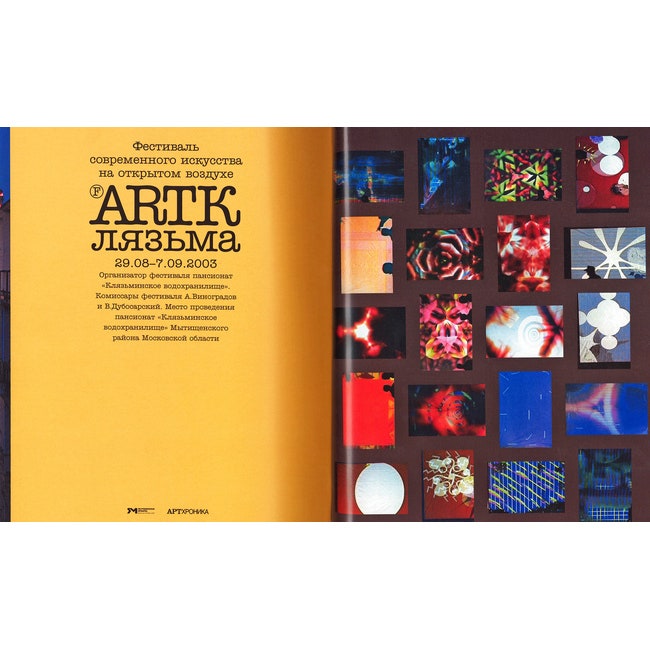

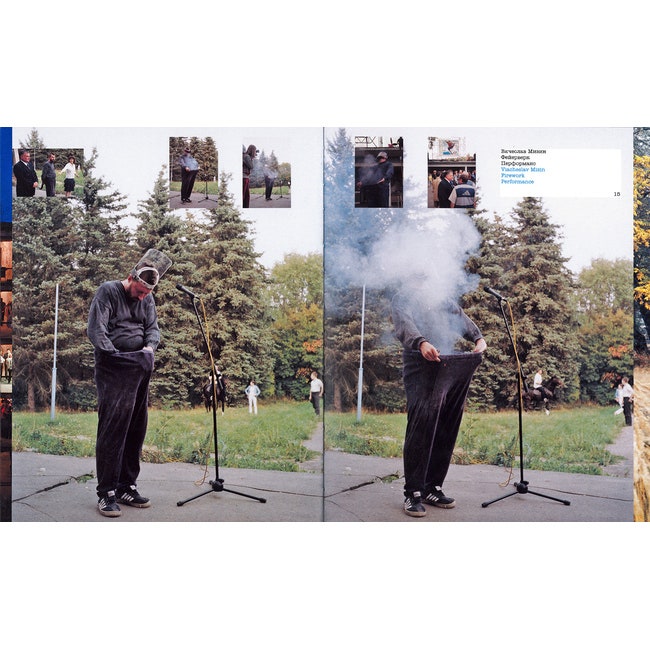

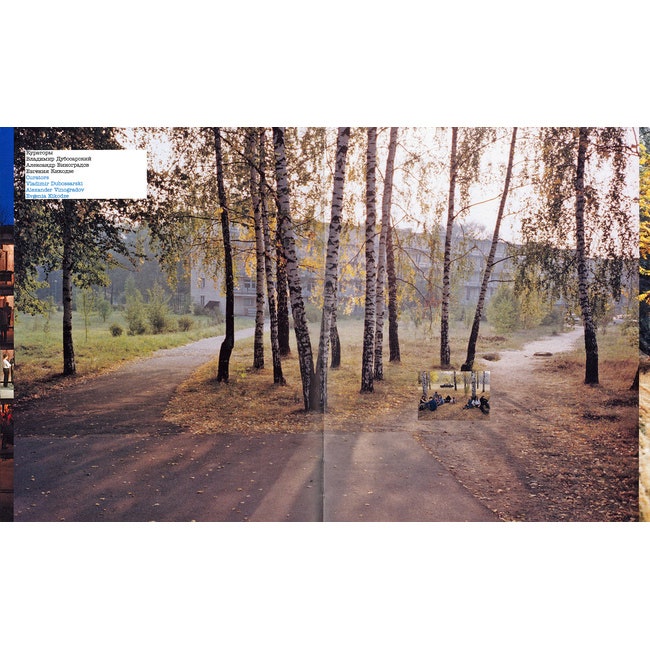

— Важно, конечно. У меня есть книги Жени Корнеева. Это график, полиграфист. Мне кажется, один из лучших наших дизайнеров. Он был в свое время арт-директором или бильд-директором, точно не знаю, журнала WAM. Вон там лежит его каталог “Арт-Клязьмы”. Это и явление было само по себе было замечательное. Длинная история, которую мы все очень любим, о том, как можно из ста гектар выморочной территории можно сделать сто гектар дорогущей земли. И “Арт-Клязьма” — начальный этап этой джентрификации.

Вот эта книжка мне тоже нравится отчасти за свой дизайн. Вы, может, знаете: ей лет тридцать, “В окрестностях Москвы”. Это книжка Аникста. Тут хорошие фотографии, но в целом она любима именно за книжный дизайн. Я помню, как купил ее 34 года назад. Она продавалась в городе, который тогда назывался Загорском, и стоила 43 рубля. Или каталоги любимых художников.

— Каких?

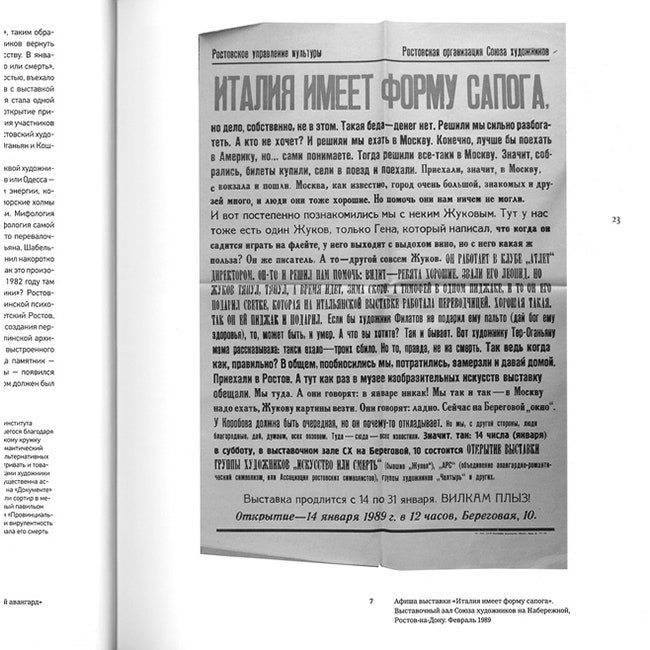

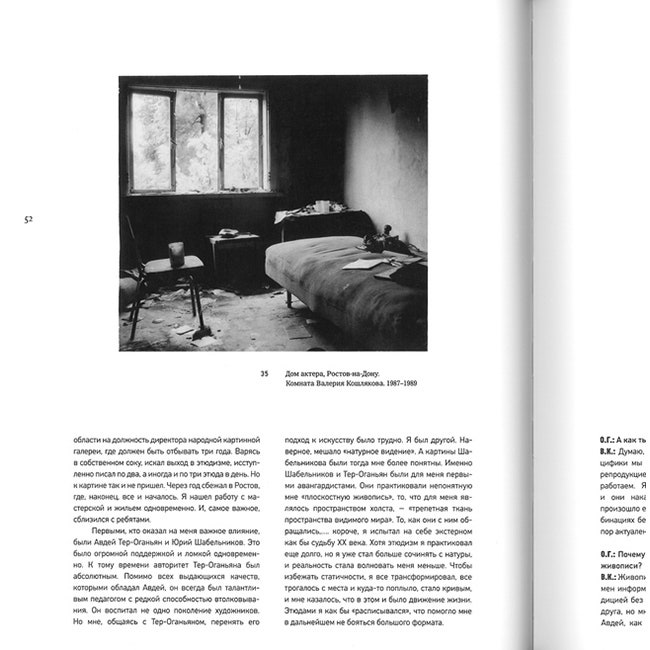

— Например, каталог выставки “Искусство или смерть”. Здесь все прекрасно, начиная с названия и кончая теми, кто эти “Искусство или смерть” составлял. Знаете, как в Мадриде в одно время учились Лорка, Дали, Бунюэль, так и в Ростове в одном художественном училище одновременно учились Тер-Оганян, Кошляков, Тимофеев — все очень хорошие художники. Вот бывают такие феномены. И лет через тридцать Кошляков устроил такую выставку на биеннале. Сейчас уже смотрится как классика. Такую книжку нельзя у себя не иметь.

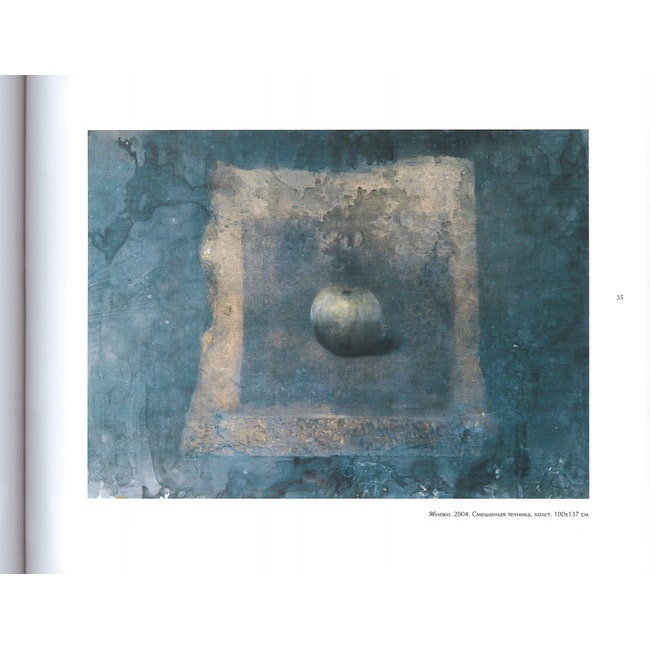

Или вот замечательный художник Юрий Купер, тоже, по-моему, из величайших. Фотографии в каталоге очень мало имеют отношения к его огромным парсунам. Только посмотреть, чтобы вспомнить, как выглядят его великолепные картины. Это напоминалка. Как засушенный цветок, который с настоящим цветком имеет мало общего. Все эти книжки становятся такими частными памятниками.

Вдруг обнаруживаешь, что все художники, которые тебе нравятся, все так или иначе связаны с архитектурой. Вот у меня на стене висит эскиз росписи на торце “Города яхт” Кошлякова. У него была, и остается, затея с живописью на фасадах. Потом, книги имеют обыкновение исчезать, и думаешь, что не надо творить себе кумира. Я тщетно пытаюсь найти книгу — был такой Мишель Пессель, этнограф, и книжка называлась “Путешествие в княжество Заскар”. Это была просто хорошо написанная книга об одном уникальном месте — самом высокогорном княжестве в Гималаях. Все мы как Горький...

— Как Горький?

— Ну да. Книгам обязаны всем.

Беседовал Артем Дежурко

Фото: Яков Титов