Рассказываем об основных мозаичных техниках – о том, какими они были раньше и какими стали сегодня.

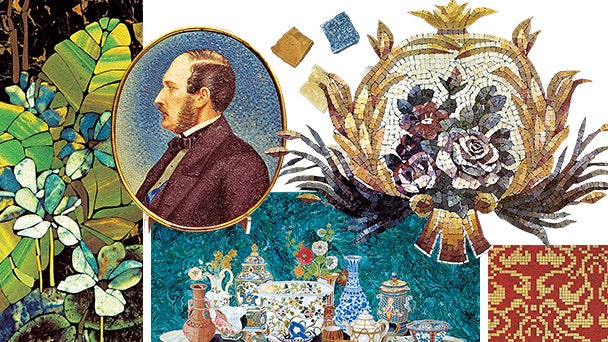

Эта техника появилась в III–IV веках, когда византийцы стали делать смальтовые кубики по римской технологии изготовления стекла. В стеклянную массу они добавляли золото, медь и ртуть, отчего казалось, будто мозаика “светится”. Кубики византийцы делали вручную, поэтому форма их была неровной, а цвета – “варварскими”. О современной смальте этого не скажешь.

Мозаику из ценных пород камня придумали в эпоху Возрождения. Новая художественная доктрина требовала реалистичного изображения мира, и смальтовые кубики тут не годились. Поэтому узоры стали выкладывать из тонких пластин мрамора, родонита, лазурита, которые мастер точно подгонял друг к другу. Идея оказалась удачной – за семьсот лет техника совсем не изменилась.

К XVIII веку венецианцы преуспели в изготовлении декоративного стекла и свои ноу-хау решили использовать при производстве смальты. Технику вдавливания кубиков в раствор они заимствовали у византийцев, но по форме венецианская смальта была не в пример ровнее византийской, а цвета – изысканными, за что ее с тех пор и ценят ювелиры и мебельщики.

Римляне начали выкладывать полы кусочками цветных камней в IV–II веках до н. э. В течение полутора тысяч лет римские полы регулярно откапывают по всей Европе. Эту технику любили всегда, и в XIX веке даже делали с ее помощью вставки в ювелирные украшения. Сегодня римской мозаикой снова выкладывают полы – по старинке.

Мозаика из керамических плиток с раппортным узором – самая древняя из мозаичных техник, ею был украшен дворец царя Артаксеркса в Сузах в V веке до н. э. В России эта техника прижилась с XVII века: тогда раппортной плиткой облицовывали храмы нарышкинского барокко, а сейчас – кухни и ванные комнаты.

Редакция AD выражает благодарность Наталье Мамонтовой (ГТГ) и Александру Карнаухову.

Фото: ИВАН БОЙКО; CORBIS/RPG; V&A IMAGES/VICTORIA AND ALBERT MUSEUM; AKG-IMAGES/EAST NEWS; BRIDGEMAN/FOTOBANK.COM; АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ.