В первом выпуске мы рассказывали про усадьбу Кусково, которую сделал знаменитой на всю Москву Петр Борисович Шереметев. Он обожал это имение и вкладывал туда все свои силы. Но помимо этого, граф владел еще обширной территорией Останкино.

Останкино для него играло исключительно роль хозяйственной вотчины — там стояли теплицы и оранжереи, где выращивались оливковые деревья, гранаты, лимоны, персики и многое другое.

Останкино же превратилось в роскошную усадьбу лишь после того, как перешло сыну графа — Николаю Петровичу Шереметеву. Поскольку Кусково ассоциировалось с его отцом, он решил создать что-то свое. Страстный театрал и ценитель искусства осуществил свою мечту — он не только сделал Останкино своей летней резиденцией, но и построил настоящий театрально-дворцовый комплекс.

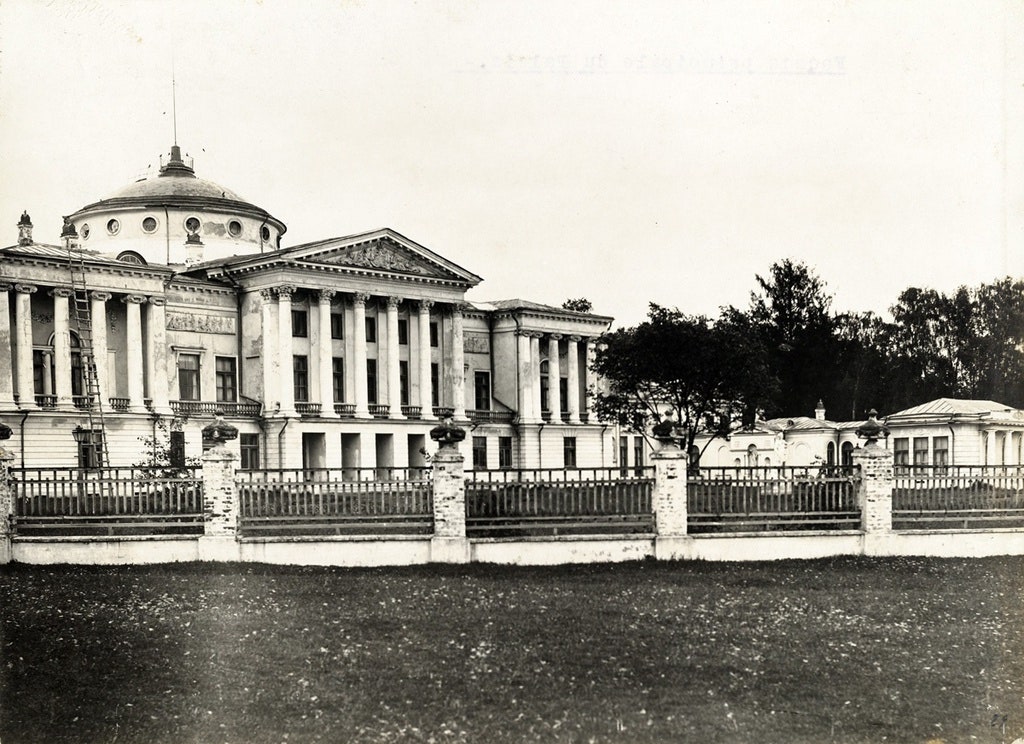

Сооружение проектировали выдающиеся зодчие Ф. Кампорези, В. Бренна и И. Старов. А воплощали задумку в жизнь крепостные архитекторы А. Миронов и П. Аргунов. Здание, как и дворец в Кускове, строили из дерева и штукатурили под камень.

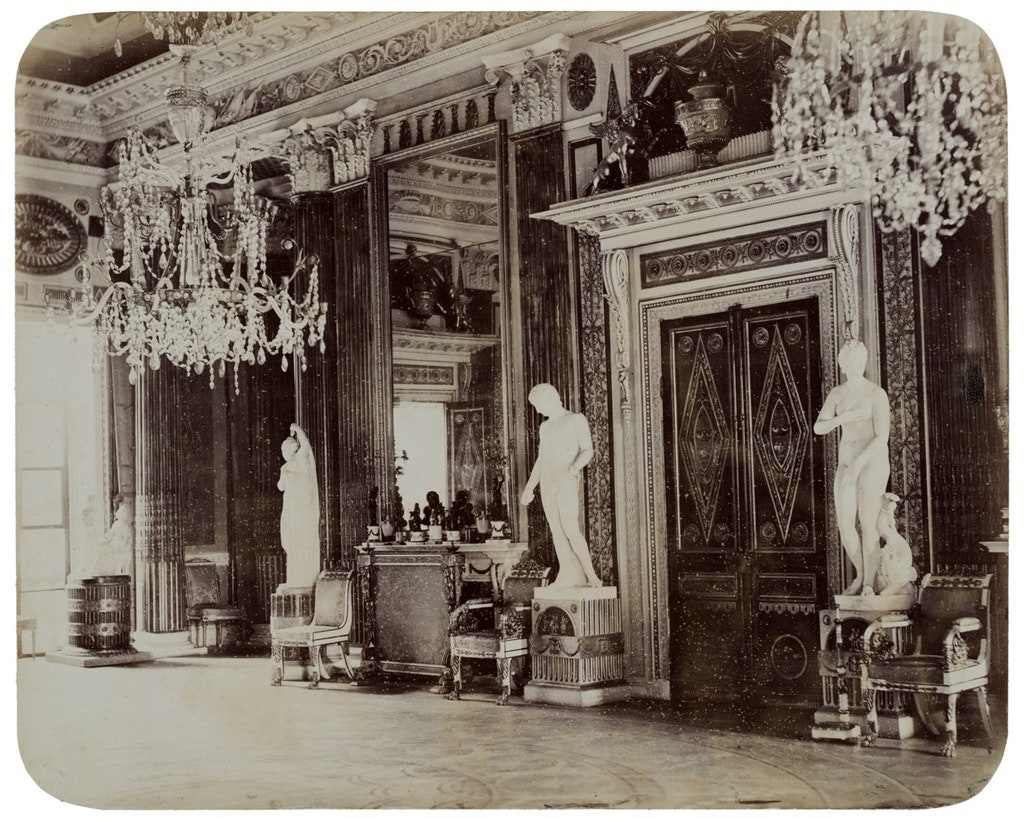

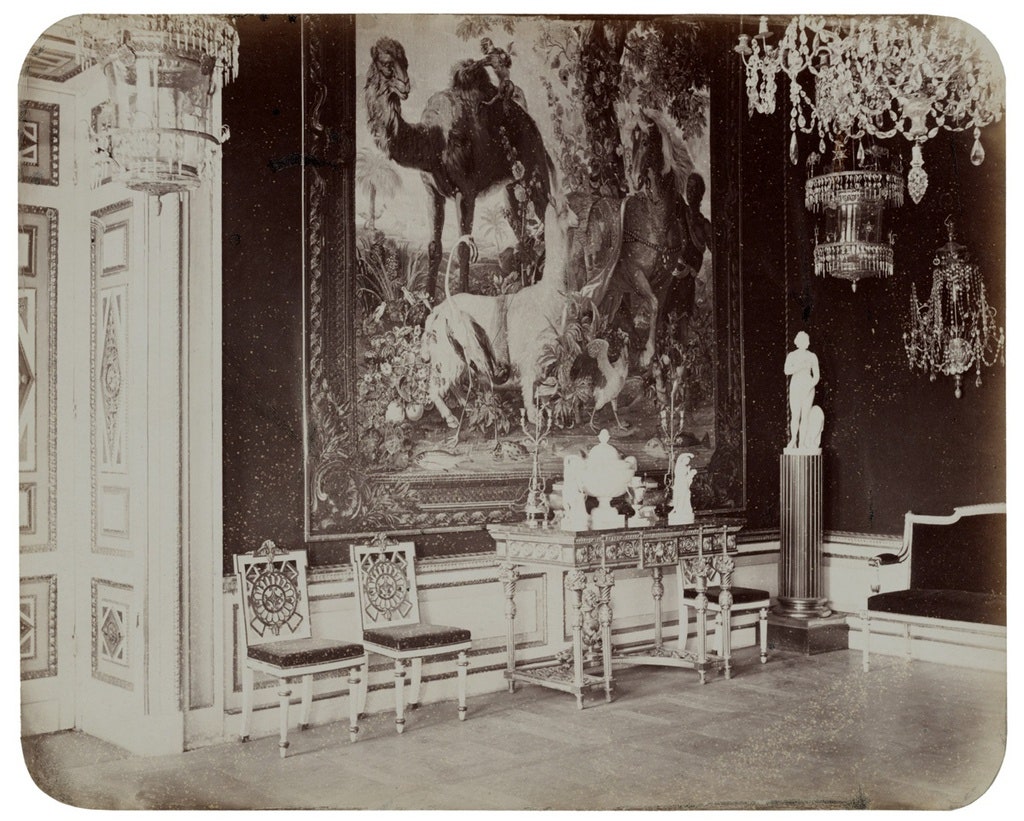

Дворец создавался не только для проведения балов, он должен был выполнять просветительскую функцию. Шереметев задумал построить настоящий “пантеон искусств” — здание, которое вмещало бы и картинную галерею, и библиотеку, и научные кабинеты, и, главное, театр со сценой, зрительным залом, гримерными.

Венчает конструкцию массивный купол, который делает дворец заметным издалека. А главный фасад по традиции обращен к городу, к колокольне Ивана Великого в Московском Кремле.

Для театральной труппы граф отбирал самых способных и талантливых крестьянских детей, а затем учил их пению и танцам. Таким образом ему удалось обучить более трехсот артистов. Среди них была и крепостная актриса Прасковья Ивановна Жемчугова, которую Николай Петрович взял в жены и ради которой даже придумал легенду о ее происхождении.

Несмотря на то что открытие дворца состоялось 22 июля 1795 года, строительство продолжалось вплоть до 1798-го. Здание со временем дополнили павильонами (Итальянским и Египетским), флигелями, проходными галереями и пристройками со стороны парадного двора и парка.

Парк для Шереметева был не менее важен, чем дворец. За образец он взял лучшие примеры — английские парки и Царицынский ансамбль. И даже велел садовникам “делать дорожки таким образом, как сделаны в саду Царицынском, и быть им двух сортов: одни для пеших, а по другим можно было бы ездить в колясках”.

Несколько десятилетий Останкино считалось едва ли не самой красивой усадьбой города. К сожалению, к середине XIX века золотая эпоха дворянских имений подошла к концу. В 1830-х Пушкин писал:

После 1918 года дворец был национализирован, а 1 мая 1919 года — открыт для посещения в качестве музея. Сейчас в усадьбе проходит реставрация.

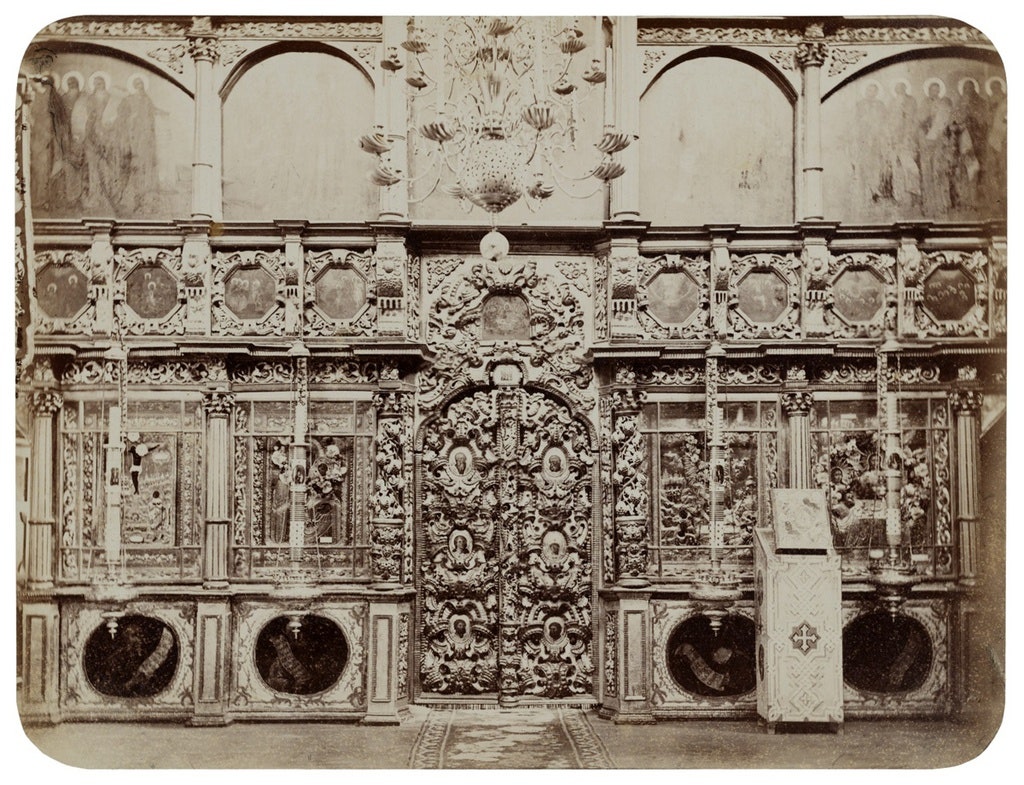

На территории стоит храм Живоначальной Троицы — старейшее сохранившееся здание усадьбы. Его построили задолго до дворца графа Шереметева — в 1678 году, во времена, когда здесь располагалось село Осташково (позднее Останкино). Храм в стиле русского узорочья украшен орнаментом из красного кирпича и тесаного камня.

В парке также сохранилась беседка, расположенная на горе Парнас. Это искусственная насыпь, которую создали для того, чтобы разбавить скучный равнинный ландшафт. Легкая деревянная оштукатуренная конструкция украшена изящной лепниной. Из беседки открывался потрясающий вид на усадьбу, так что она служила еще и своеобразной смотровой площадкой.

Фото: Getty Images; East News; russiainphoto.ru; pastvu.ru; подробности об источниках фото – при нажатии на изображение.