История создания ВХУТЕМАСа

Появление ВХУТЕМАСа (Высших художественно-технических мастерских) было связано с революцией 1917 года и реформой художественного образования, которая началась уже через год.

В 1918 году Императорскую Академию художеств упразднили, а новыми творческими образовательными центрами стали Свободные государственные художественные мастерские. На смену академической программе образования пришла система индивидуальных художественных мастерских, где студенты сами могли выбирать себе наставников — представителей любого художественного направления. Вступительные испытания тоже остались в прошлом.

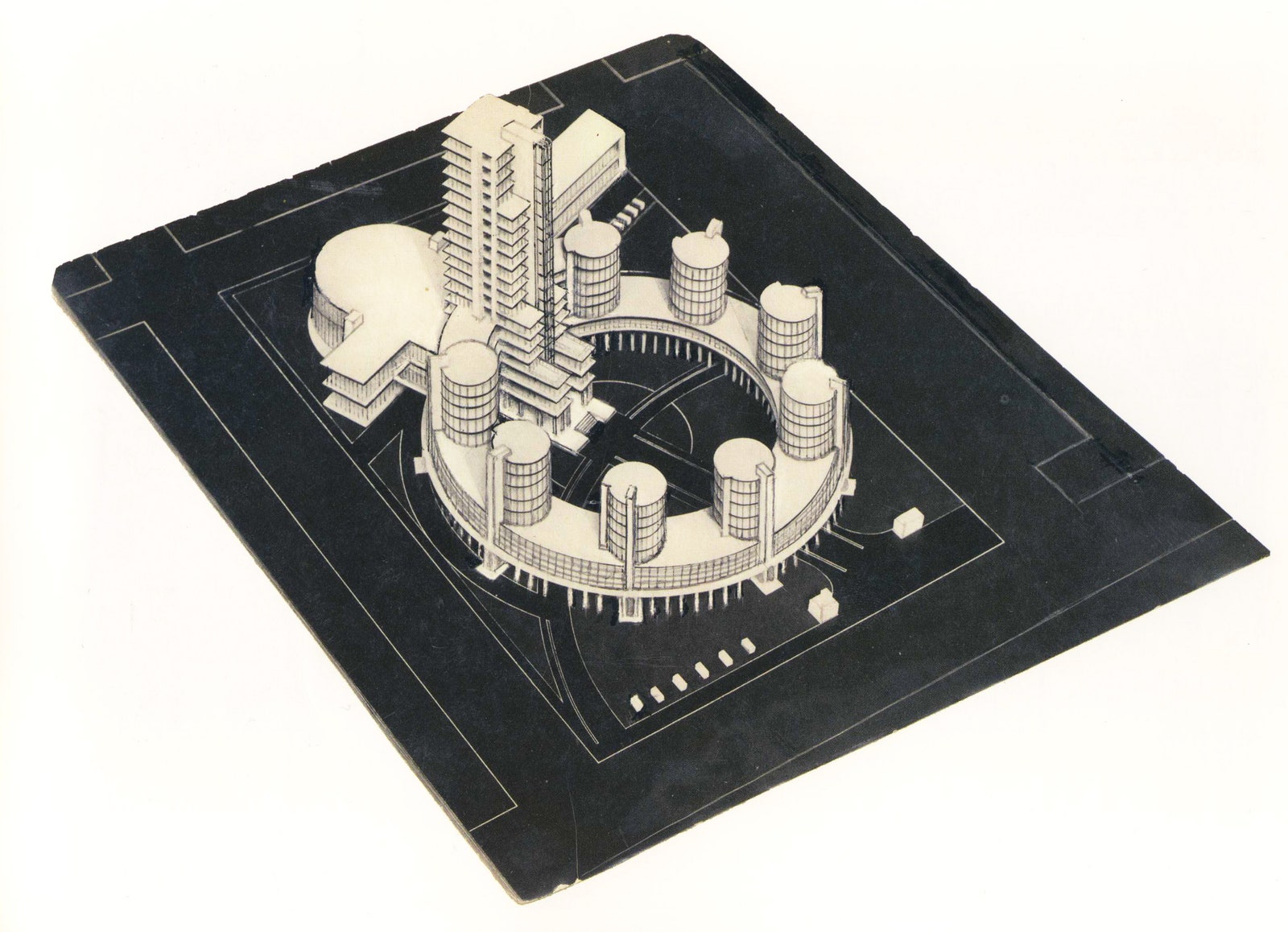

Мастерские начали открываться по всей стране, а в столице их появилось сразу две: первую создали на базе Строгановского училища, вторую — на базе Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Осенью 1920 года московские мастерские объединились во ВХУТЕМАС — главный творческий институт страны. В зданиях на Рождественке и Мясницкой начали готовить художников нового типа, которые должны были изобрести принципиально иной художественный язык для предметно-пространственной среды советского человека.

Структура ВХУТЕМАСа на протяжении всех десяти лет его существования менялась, но всегда была достаточно инновационной. Художественные и производственные дисциплины впервые были объединены и уравнены в правах, а искусство отныне обрело вполне практические задачи.

Факультеты и дисциплины ВХУТЕМАСа

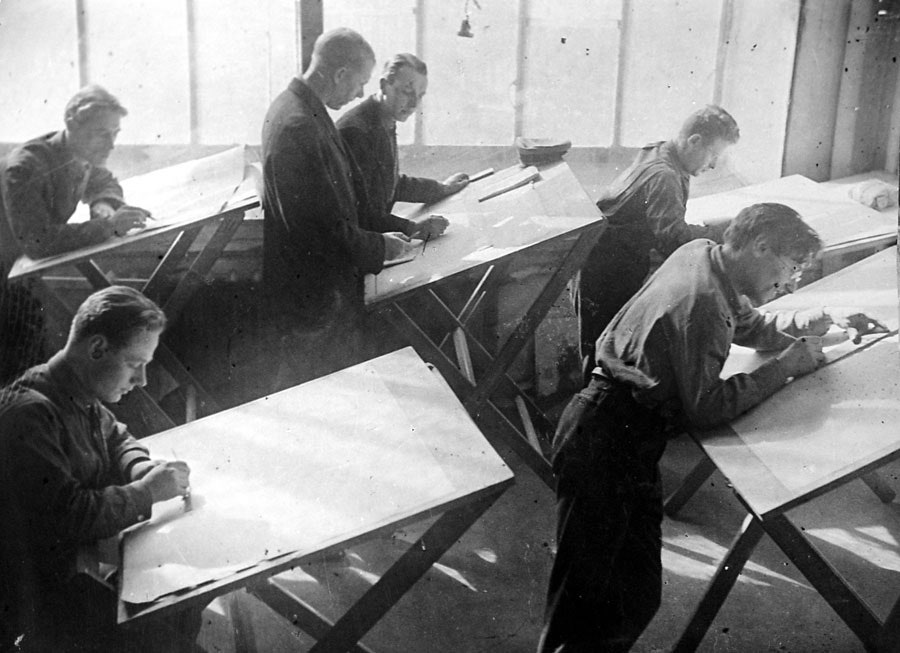

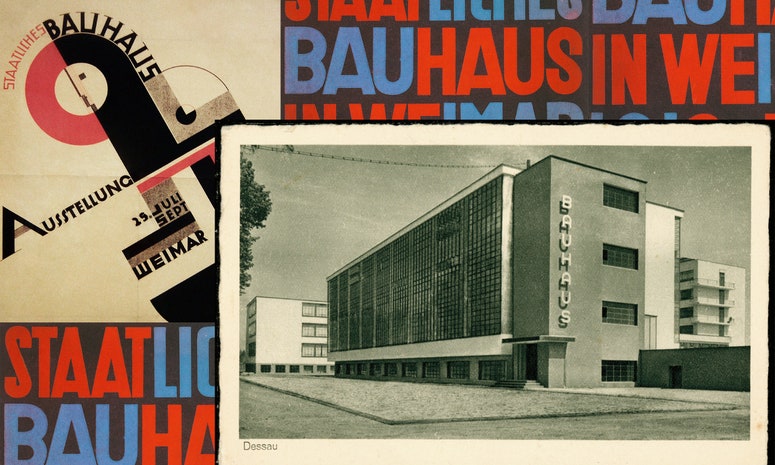

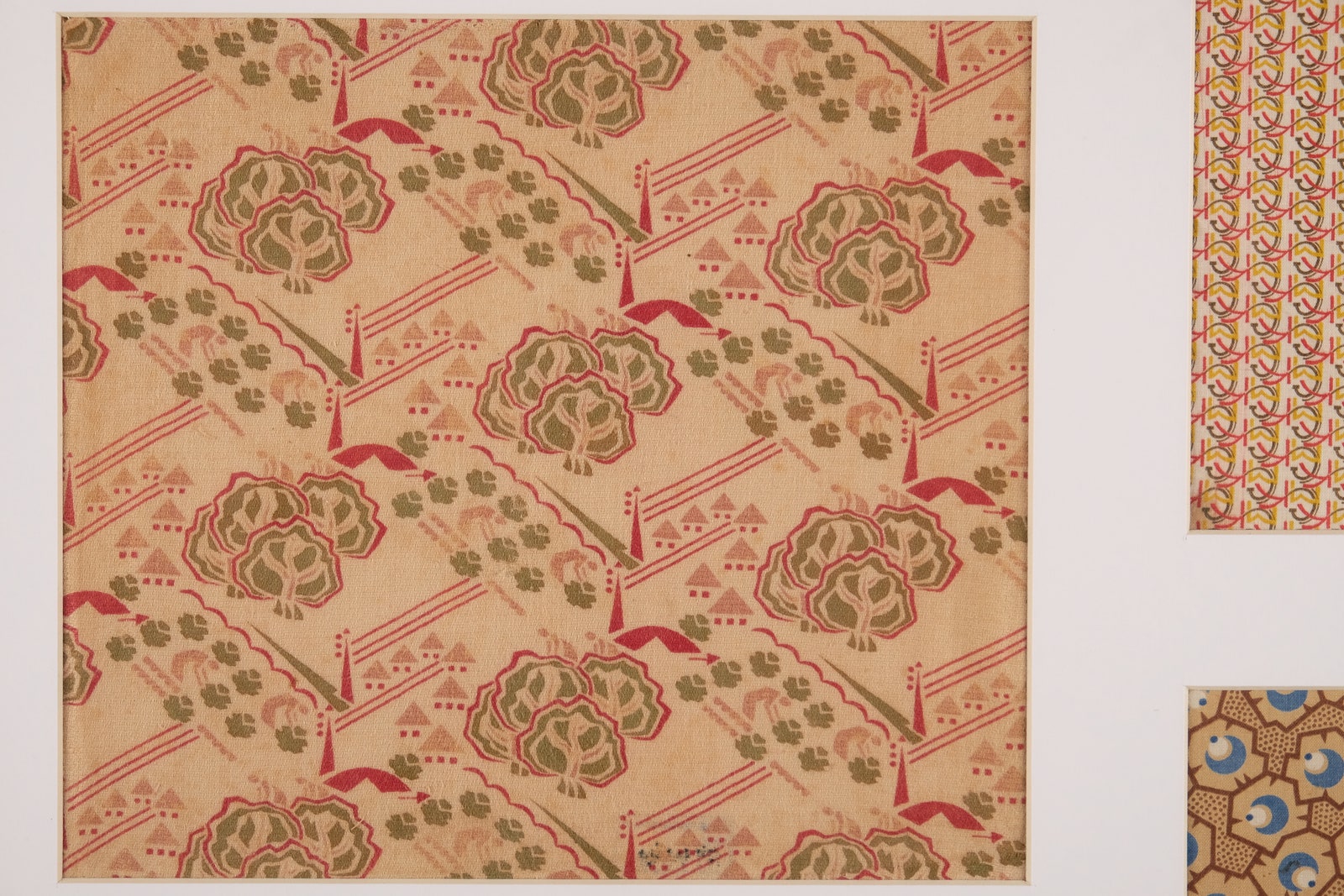

В школе было восемь факультетов: архитектурный, керамический, полиграфический, живописный, скульптурный, текстильный, деревообделочный и металлообрабатывающий. Два последних в 1926 году объединились в один — дерметфак. Но главным центром экспериментальных поисков во ВХУТЕМАСе было основное отделение — пропедевтический курс, аналогичный форкурсу в Баухаусе, где студентов всех специальностей учили общим законам восприятия и передачи цвета, основам пространственного мышления и формообразования, ритму и композиции.

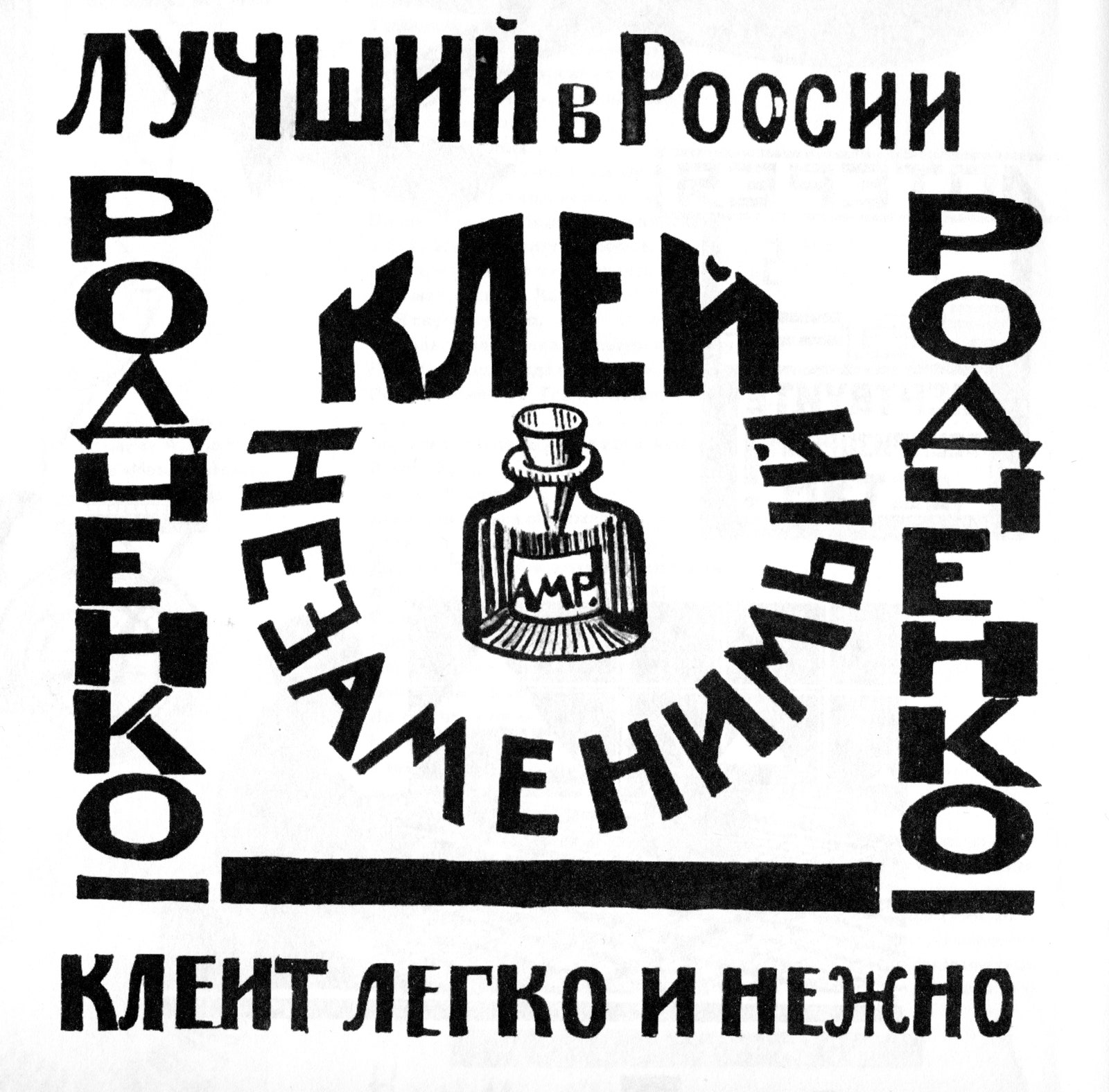

Азбука ВХУТЕМАСа состояла из четырех дисциплин: “Пространство”, “Объем”, “Графика” и “Цвет”. Их придумали художники-беспредметники Александр Веснин, Любовь Попова, Александра Экстер, Надежда Удальцова, Александр Родченко и другие. Например, Родченко считал, что эстетичен любой бытовой предмет. Поэтому на его занятиях студенты создавали натюрморты из “нехудожественного”: листов железа, кирпичей, бумаги, стекла. Выполняя такие задания, они учились работать с правдивостью материала, выразительностью фактур и красотой обыденного. Постепенно дисциплины (за исключением “Пространства”) стали неуклонно заменяться на более традиционные: живопись, рисунок, скульптуру.

В 1927 году ВХУТЕМАС переименовали во ВХУТЕИН — Высший художественно-технический институт, который был расформирован через три года, в 1930 году. Одни факультеты вошли в состав уже существующих к тому моменту учебных заведений, другие стали самостоятельными институтами. Так появились Полиграфический институт, Художественно-промышленное училище, Московский архитектурный институт и Текстильный институт.

Первые советские дизайнеры

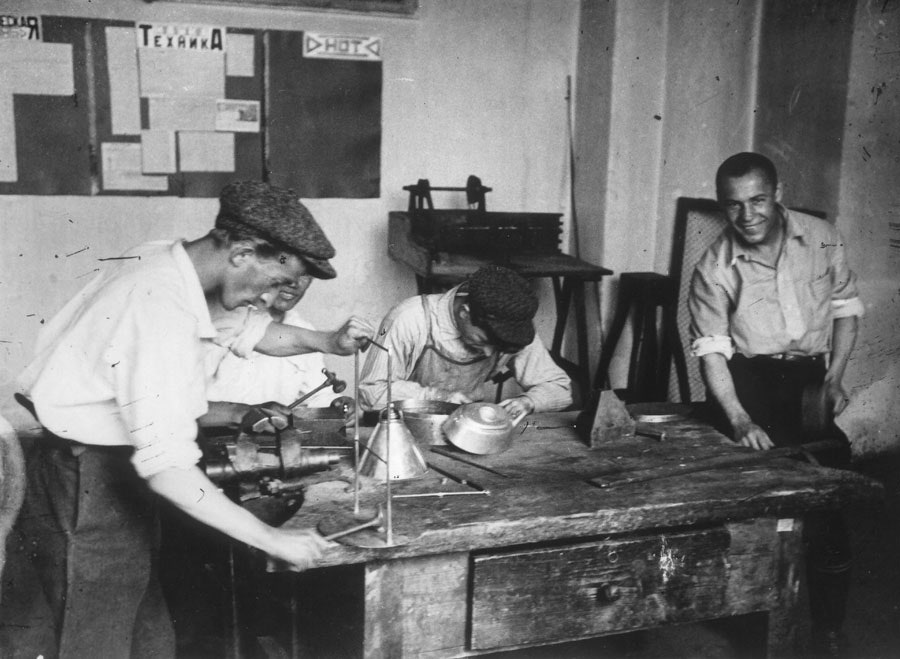

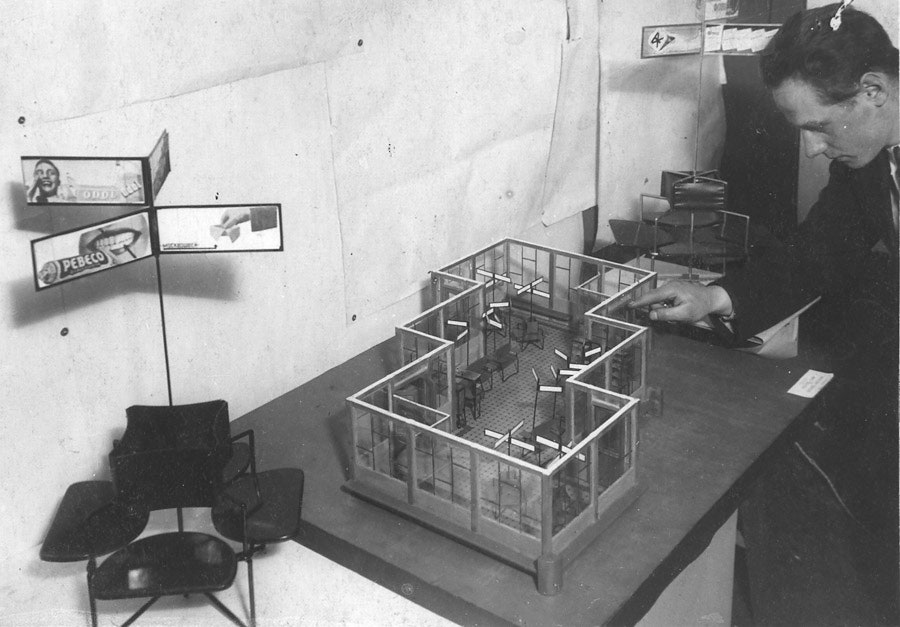

Деревообделочный и металлообрабатывающий были основными дизайнерскими факультетами ВХУТЕМАСа, где Александр Родченко, Антон Лавинский, Эль Лисицкий и Владимир Татлин формировали школу советского промышленного дизайна. Учащиеся занимались проектированием интерьеров квартир и общественных зданий. А их проекты, в том числе большой макет избы-читальни, экспонировались на Всемирной выставке декоративных искусств в Париже в 1925 году.

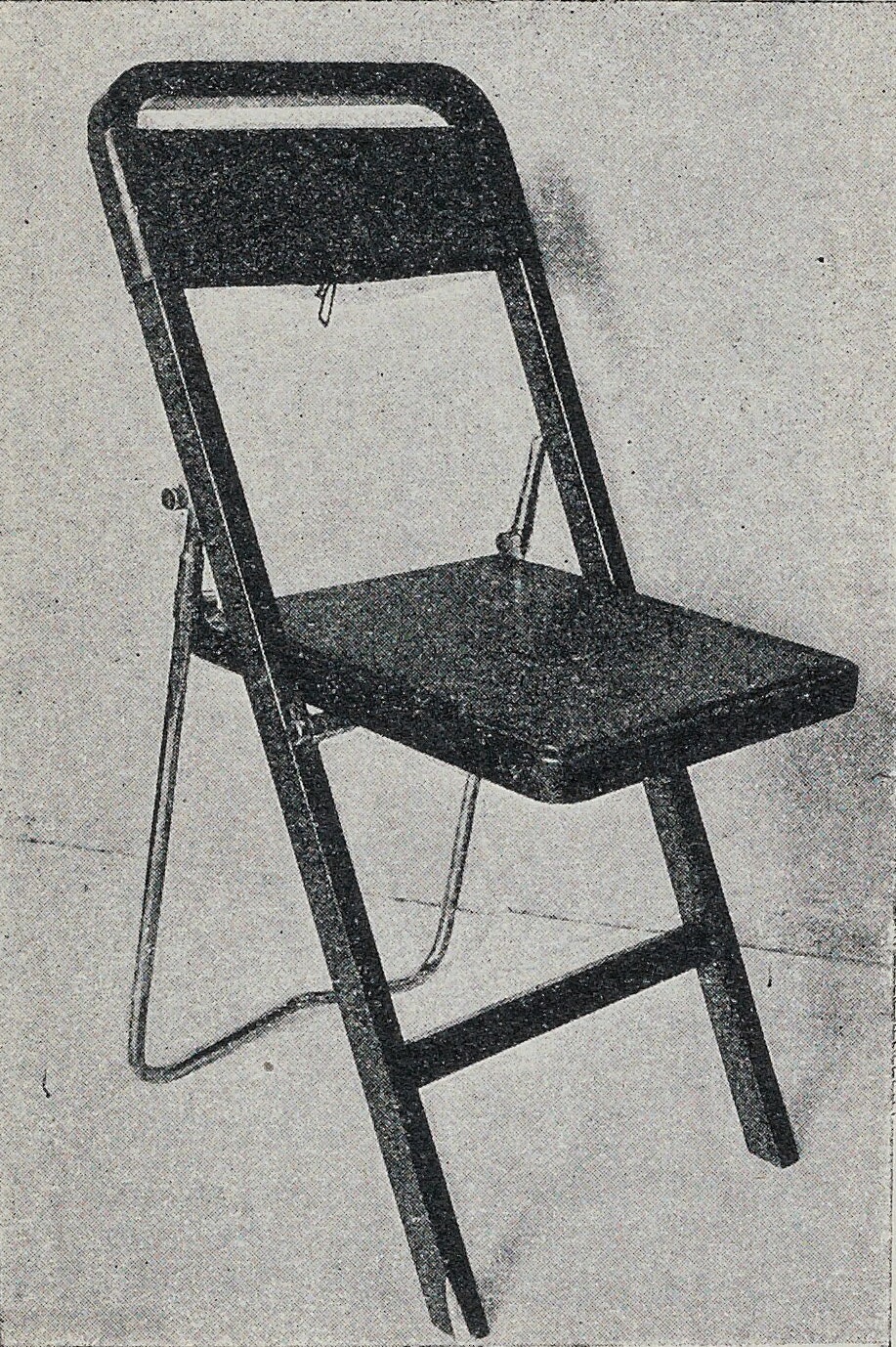

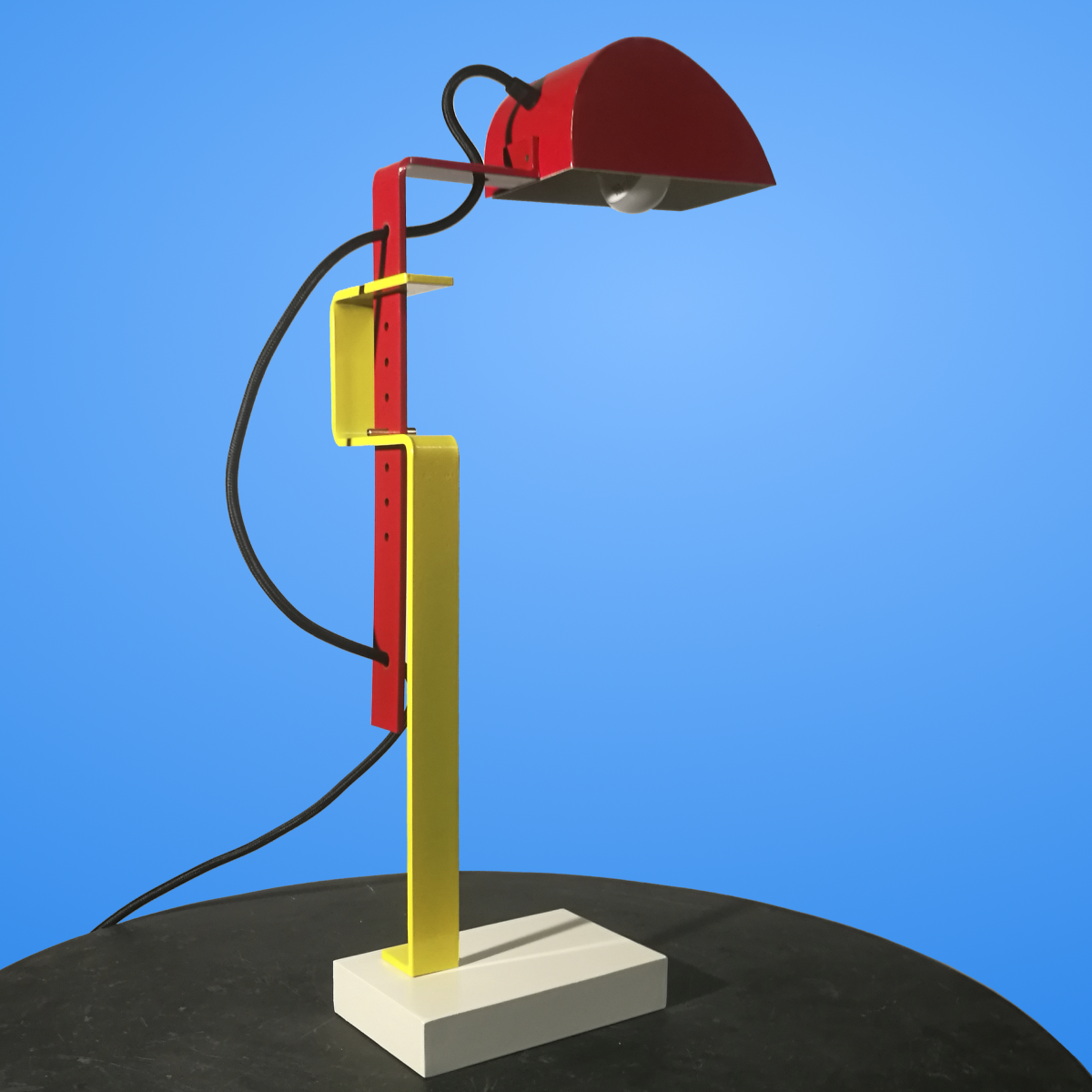

Дерметфак (в 1926 году факультеты объединили) во многом определял новаторское лицо ВХУТЕМАСа, ведь здесь под руководством молодых педагогов-экспериментаторов шла подготовка художников-мастеров для промышленности. Именно они должны были наполнить быт советского человека удобными, функциональными и доступными вещами: от настольных ламп и стульев до интерьерных решений и проектов транспортных средств.

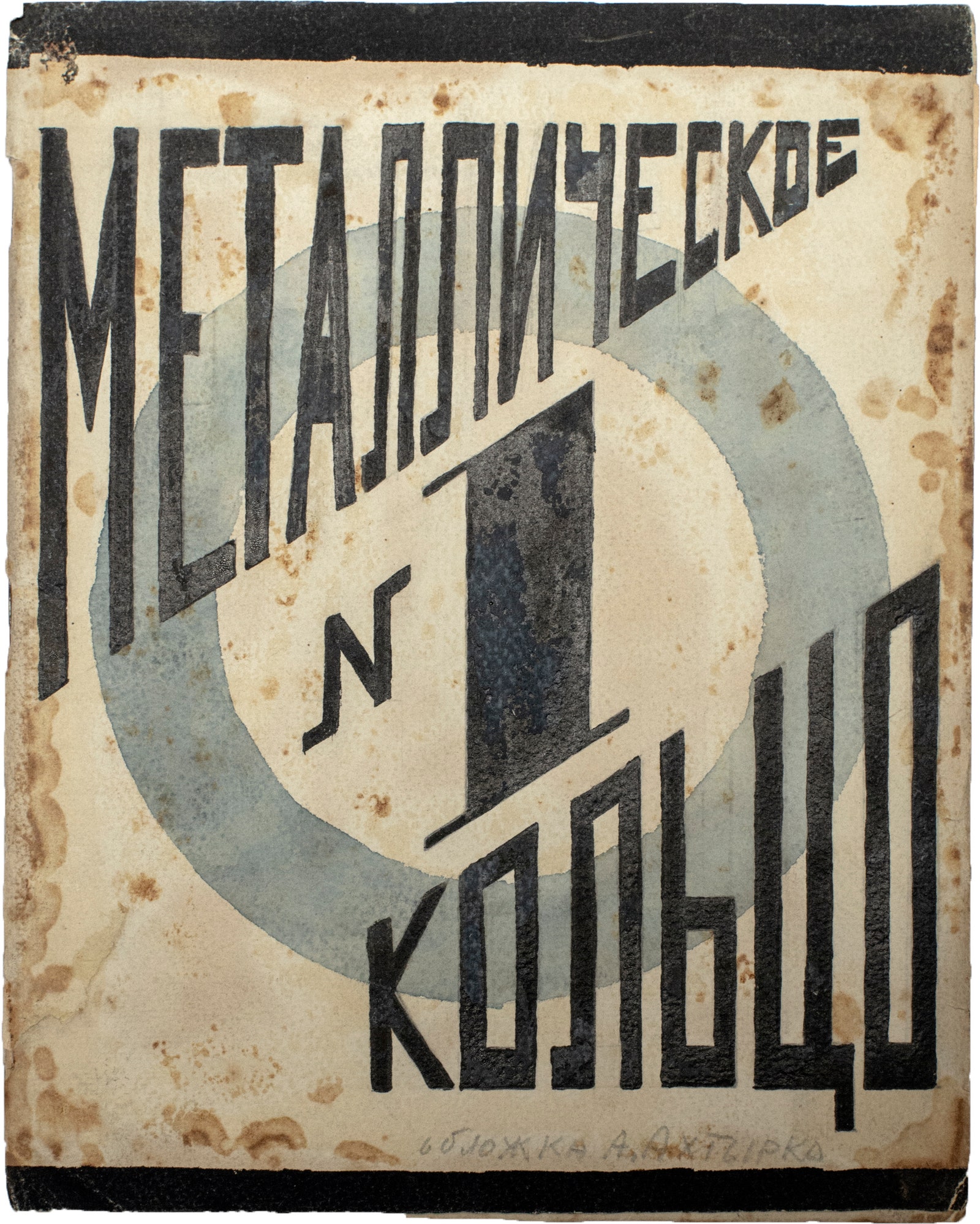

Среди известных выпускников металлообрабатывающего отделения были Павел Жигунов, Дмитрий Заонегин, Иван Морозов, Захар Быков, Абрам Дамский, Владимир Мещерин, а среди деревообделочного отделения Борис Земляницын, Иван Лобов, Константин Кудряшев и другие. В списках выпускников этих факультетов нет ни одной женщины, хотя сохранились учебные проекты Анастасии Ахтырко, учившейся на метфаке с 1922 по 1924 год.

После 1930 года художественная составляющая проектно-конструкторского образования была на время утрачена. К распространенным во ВХУТЕМАСе концепциям в области дизайна вернулись после войны, когда начался подъем промышленности и актуализация идей производственного искусства. А в 1960-х годах появились специализированные институты и кафедры.

Наследники ВХУТЕМАСа продолжили разрабатывать научно-технические обоснования целей и задач проектирования, учитывать физиологические особенности взаимодействия человека с проектируемым предметными миром, ориентироваться на разработку не единичных вещей, а комплексных вариативных систем, которые создавались на базе универсальных модульных элементов.

Проекты выпускников ВХУТЕМАСа

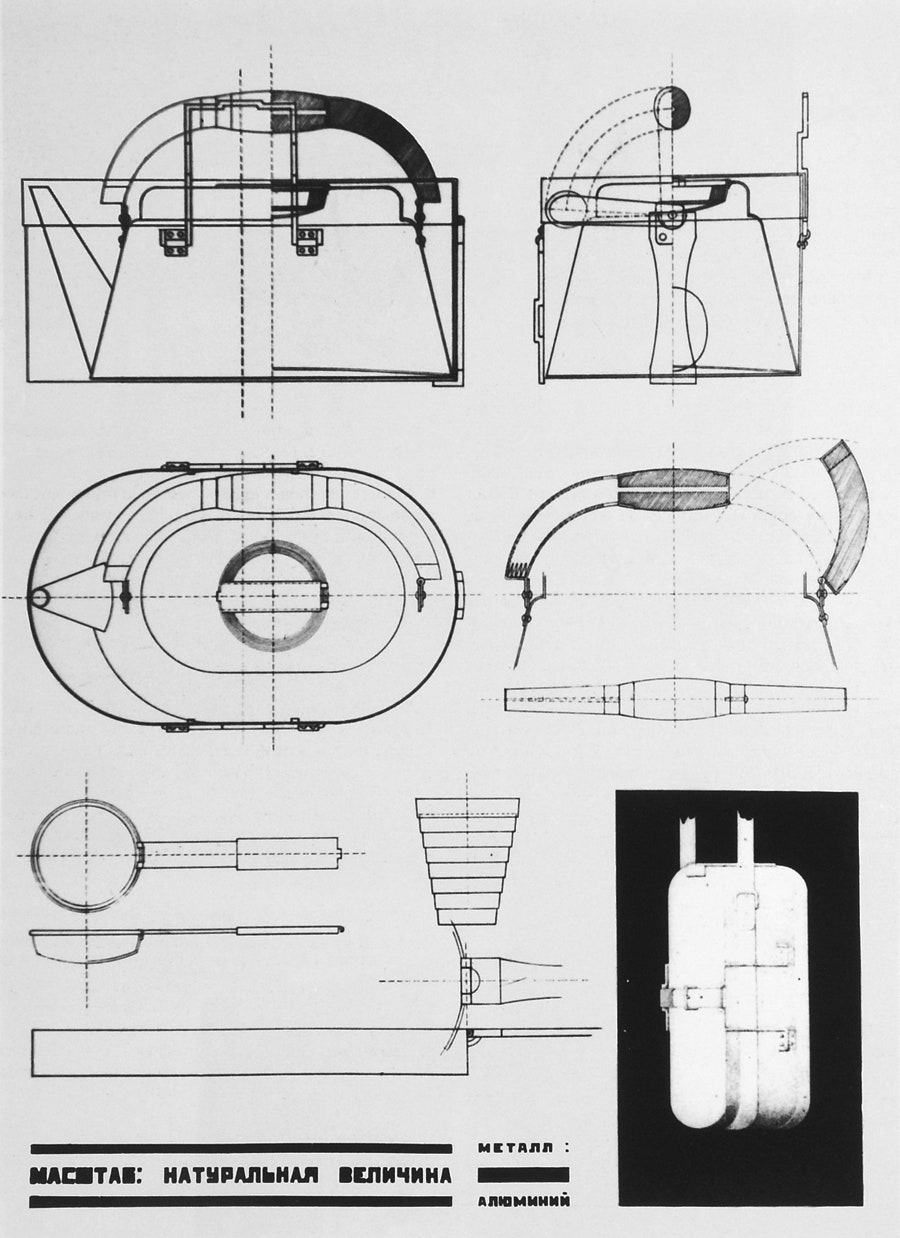

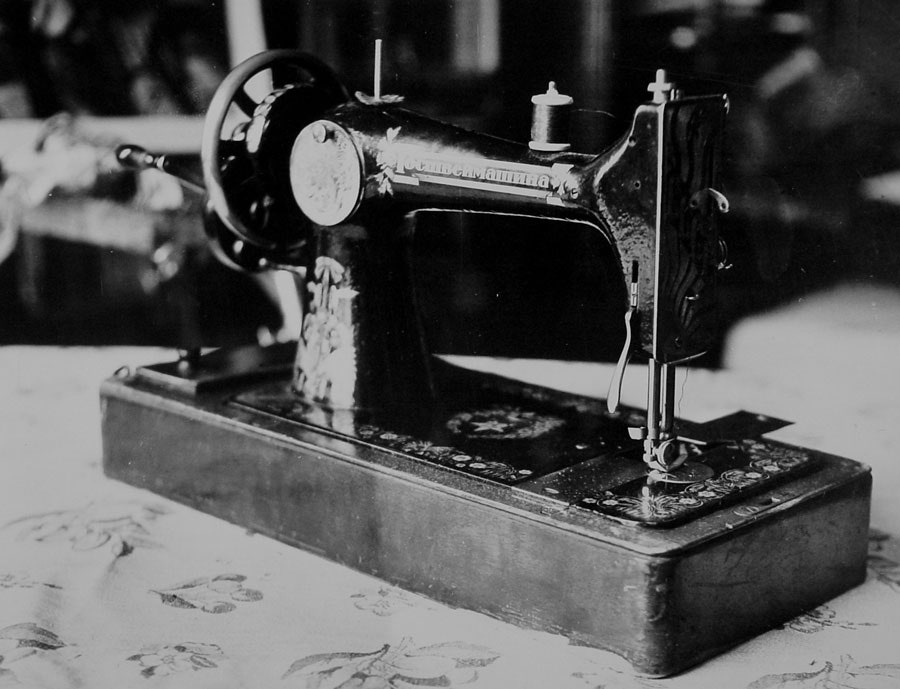

Автор: Николай Рогожин, 1927–1929

В своей авторской дисциплине “Культура материала” на дерметфаке Владимир Татлин подчеркивал необходимость органичного взаимодействия фактуры и формы предмета с телом человека, его ощущениями. Мягкий рессорный стул из бука студента дерметфака Николая Рогожина полностью соответствует этой концепции. В своей работе он попытался изящно решить проблему затекания мышц от долгого сидения в одной позе. Менять центр тяжести человеку помогала пружинящая рессорная конструкция под сиденьем. Создавалось ощущение, будто паришь “на упругом потоке воздуха”.

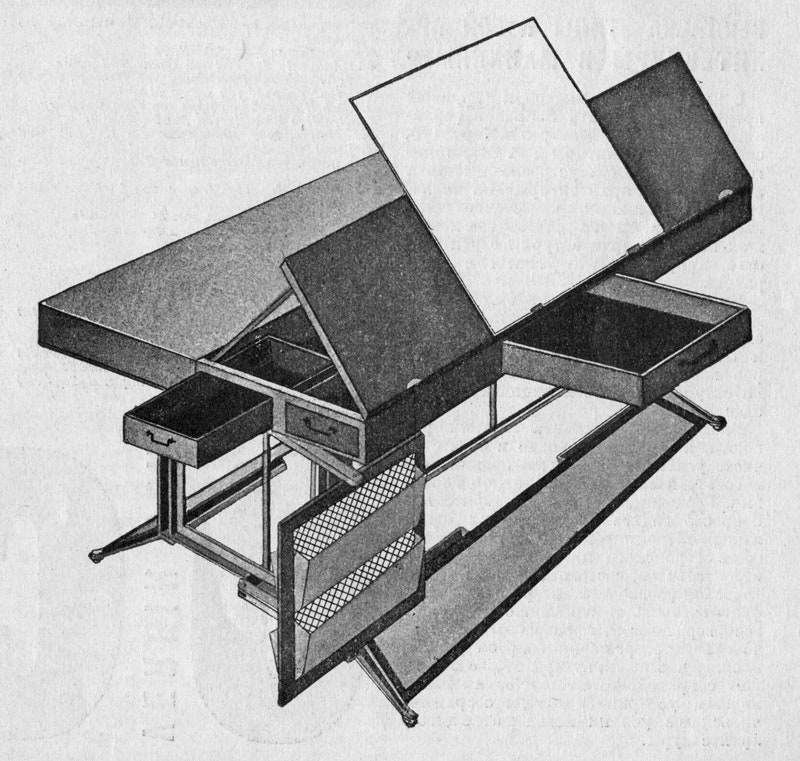

Автор: Иван Морозов, 1926

Динамически организованные вещи, по мнению Александра Родченко, были одним из наиболее перспективных направлений в дизайне предметного мира. Такие вещи могли меняться в соответствии с потребностями человека, а также экономить пространство квартиры. Студенты придумывали складные полки и книжные киоски, кресла-кровати, складные стаканы и ложки и др. На этом же принципе основывались и мебельные проекты. Один из них — трансформирующийся стол Морозова.

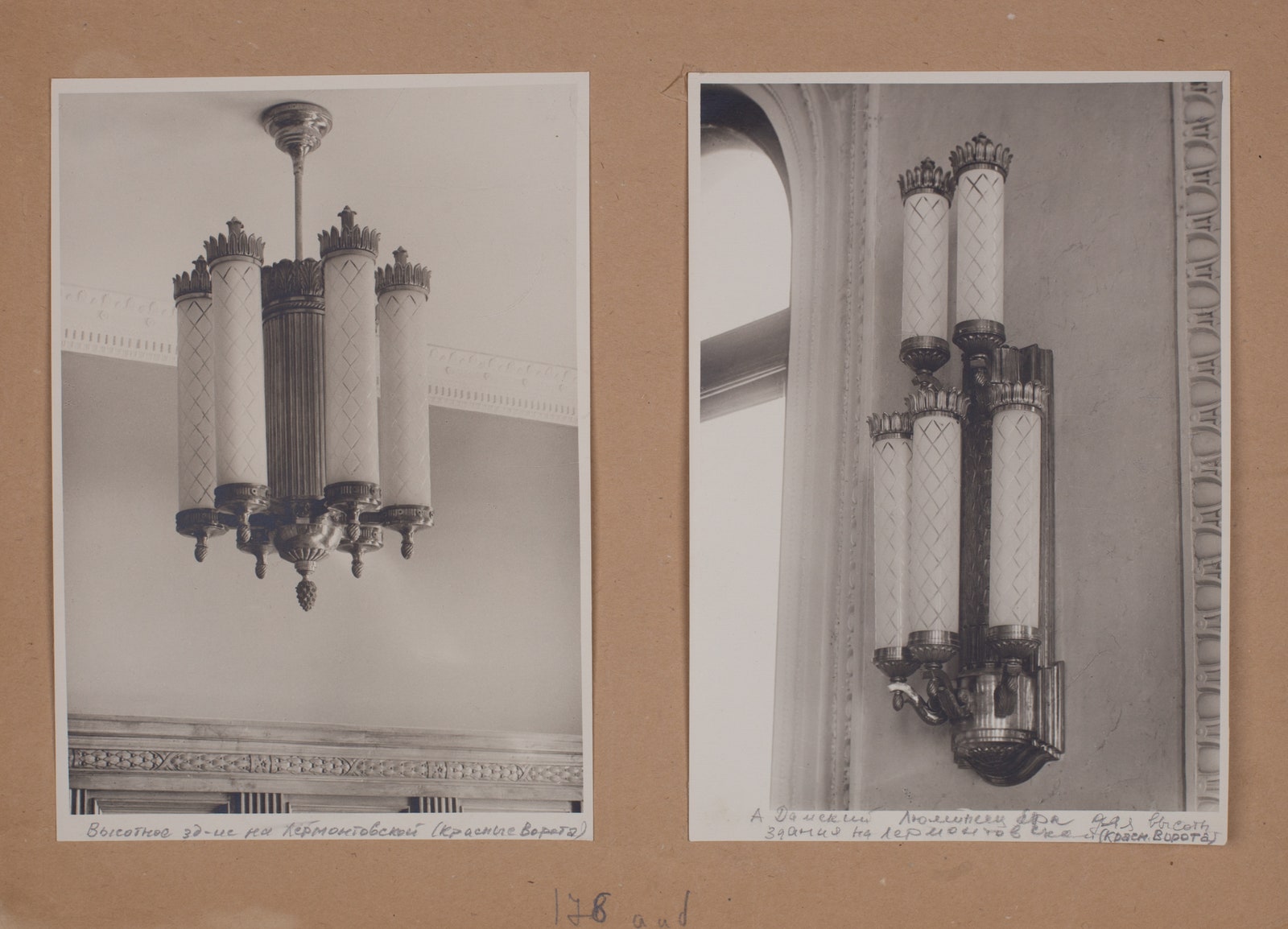

1930-е

Абрам Дамский сразу после выпуска из ВХУТЕИНа возглавил проектную мастерскую завода “Электросвет”, где принимал участие в разработке первых серийных светильников для производственных помещений. В 1931 году он спроектировал потолочный светильник для общественных зданий “Люцетта”, который в различных вариациях производят до сих пор.

Затем он руководил проектированием и производством осветительных приборов для правительственных зданий, комбината “Правда”, станций и внутренних помещений метрополитена (“Таганская”, “Октябрьская”), гостиниц и театра. Также работал как специалист по проектированию общественных интерьеров и стал автором теоретических трудов по вопросам искусственного освещения и цвета в интерьере и городской среде.

1925

Это совместная работа студентов деревообделочного факультета ВХУТЕМАСа (М. Олешева, В. Тимофеева и других) для Международной выставки декоративного искусства и художественной промышленности в Париже в 1925 году. Одним из руководителей проекта был Антон Лавинский, педагог-новатор и один из создателей пропедевтической дисциплины “Объем”.

Масштабный электрифицированный макет избы-читальни — самый выразительный результат его влияния. Студенты посмотрели на это сооружение комплексно и ради экономии пространства снабдили его многофункциональным оборудованием. В избе есть несколько вариантов шкафов-витрин, стол-скамейка, стол с вращающейся средней частью для удобного обмена книгами, модульные вращающиеся вешалки, эстрада-стойка. Использовать все можно по очереди: одно и то же помещение может быть и буфетом, и читальней, и театральным залом.

1935

Захар Быков учился во ВХУТЕМАСе у Александра Родченко, а затем преподавал в должности ассистента по техническому рисунку. Среди его учебных работ были пепельница, потолочная лампа, дорожный чайник-котелок, складные книжная полка и киоск. В 1930–1940-е годы он разработал детали интерьеров для нескольких московский станций метро — например, для “Аэропорта” спроектировал оригинальные скамьи. Их предназначение было не только в отдыхе пассажиров, но и в информировании. Главным элементом были металлические стойки для стрелок с указанием направления движения поездов и выходов в город, которые должны были крепиться к спинке двустороннего сиденья. Кроме того, на “Семеновской” сохранились придуманные Быковым вентиляционные и декоративные решетки для верхнего вестибюля.

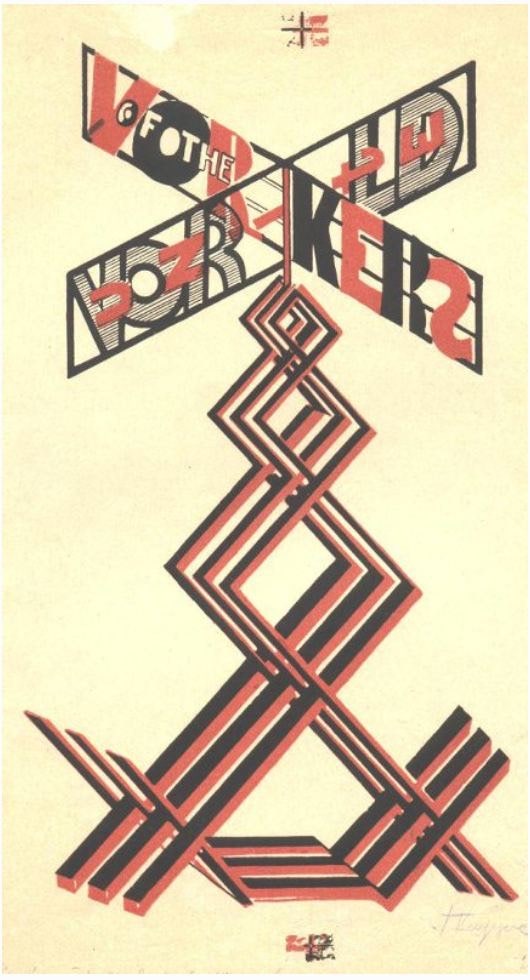

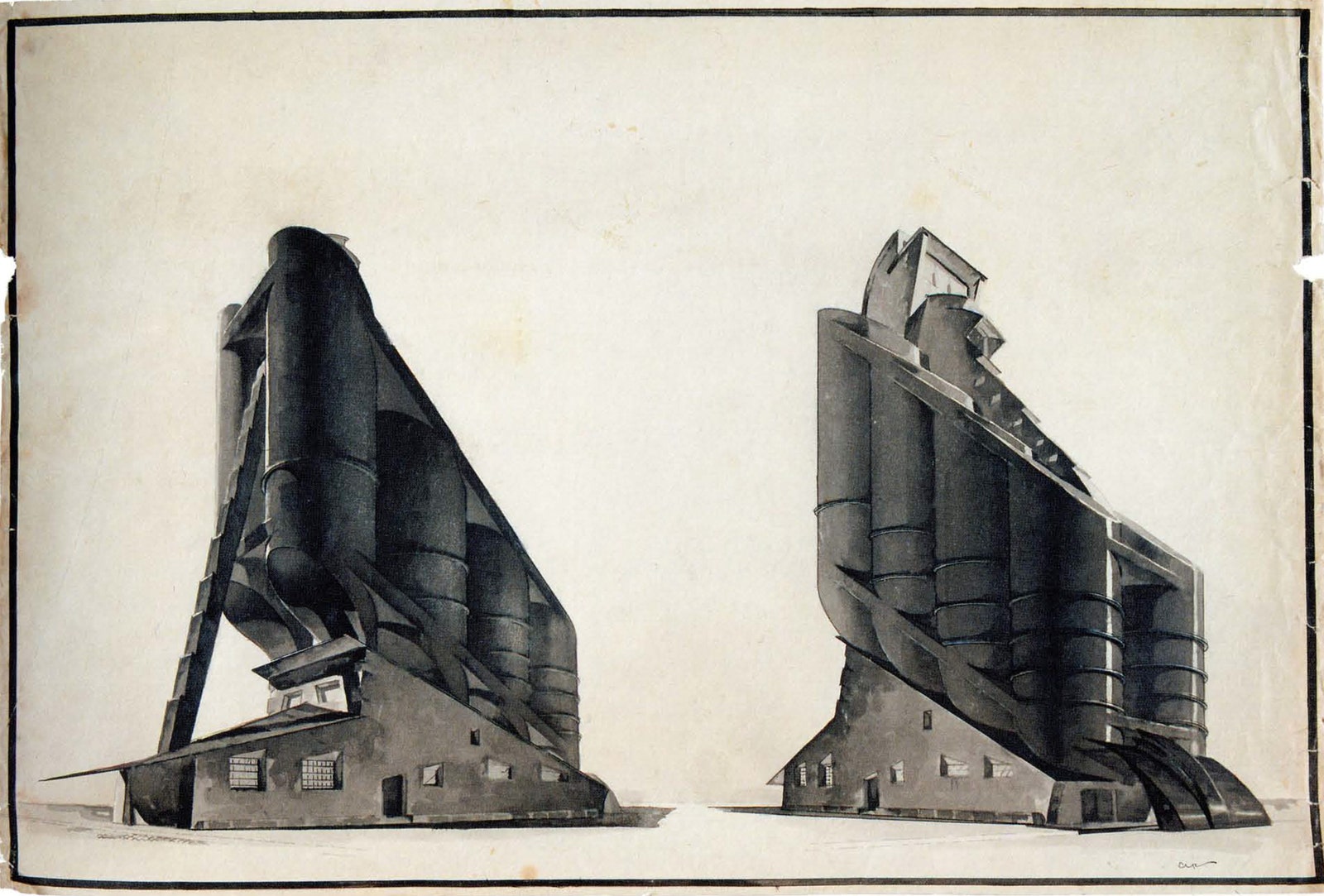

Автор: Густав Клуцис, 1922

Исследовать возможности линии, плоскости, цвета и фактуры для “художественной организации пространства” Густав Клуцис начал в 1921 году, а уже через год перешел от абстрактных композиций к созданию реальных проектов, в частности динамических агитационных установок. С 1924 по 1930 год он был преподавателем на дерметфаке и учил студентов исследовать выразительные возможности структурных построений на основе геометрических элементов.

Выставка “ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда” открылась 10 ноября и должна была продлиться до 7 февраля 2021 года. Однако с 13 ноября по 15 января музей приостановил работу офлайн, но запустил параллельную программу, которая пройдет онлайн. В рамках нее состоятся презентации книг и альбомов, встречи с исследователями авангарда и искусствоведами, лекции о влиянии ВХУТЕМАСа на современную архитектуру и дизайн, а также воркшопы по иллюстрации и каллиграфии. Все трансляции будут доступны для просмотра на YouTube-канале Музея Москвы и в Zoom по регистрации.

Фото: архив пресс-служб

.jpg)

1.jpg)

.jpg)