Стиль, о котором говорит знаменитый импрессарио, в России вскоре получит название модерн (от английского modern — “современный”), а пока на страницах журналов фигурирует как modern style или art nouveau.

За новым художественным течением, быстро ставшим интернациональным, закрепились различные названия. В Австрии он известен как “сецессион”, в Германии — как “югендштиль”, в Италии — как “либерти”, в Голландии — как “новое искусство”, а в США — как “тиффани”. Современники не скупились на эпитеты, выражая отношение к новомодному стилю. На страницах газет разворачивались жаркие дискуссии. Одни называли его стилем волн и лилий за пристрастие к прихотливо-волнообразным силуэтам, другие язвительно сравнивали с угрем и вермишелью. Сказал свое слово и Николай II, отметивший в дневнике после посещения архитектурной выставки: “…осматривали образцы комнат в новом поганом стиле”.

Пренебрежительное отношение к модерну сохранялось на протяжении всего XX века. Например, интерес к творчеству Чарльза Ренни Макинтоша, пионера modern style, возник только в 1950-е годы, а в отечественном искусствознании “реабилитация” модерна началась лишь в 1980-е. Зато в постперестроечные годы стиль рубежа веков, вновь стал горячо любим: он ассоциировался с дореволюционной “утраченной” Россией и эпохой последнего императора.

Сформировавшись в 1890-х годах, модерн стал самым кратковременным в истории “больших стилей”: его закат хронологически обозначила Первая мировая война. Молодой и современный, модерн противопоставлял себя предшествующей эклектике — той “трясине”, в которую, по выражению критиков, погружалось искусство. Аккумулировав все технические достижения наступающего индустриального века, он стремился выработать новый художественный язык, соответствующий своей эпохе.

Всемирные выставки, с размахом демонстрировавшие новейшие товары, специализированные журналы, торговые дома с филиалами в крупнейших европейских столицах и набиравшая обороты индустрия рекламы стали приметами времени, в котором идеи и образы распространялись с невиданной ранее скоростью.

Новый стиль рождался в борьбе противоречий. Желая шагать в ногу со временем, он в то же время оглядывался назад. Использование революционных инженерных решений и материалов (металлических конструкций, железобетона) сочеталось с обращением к образам прошлого.

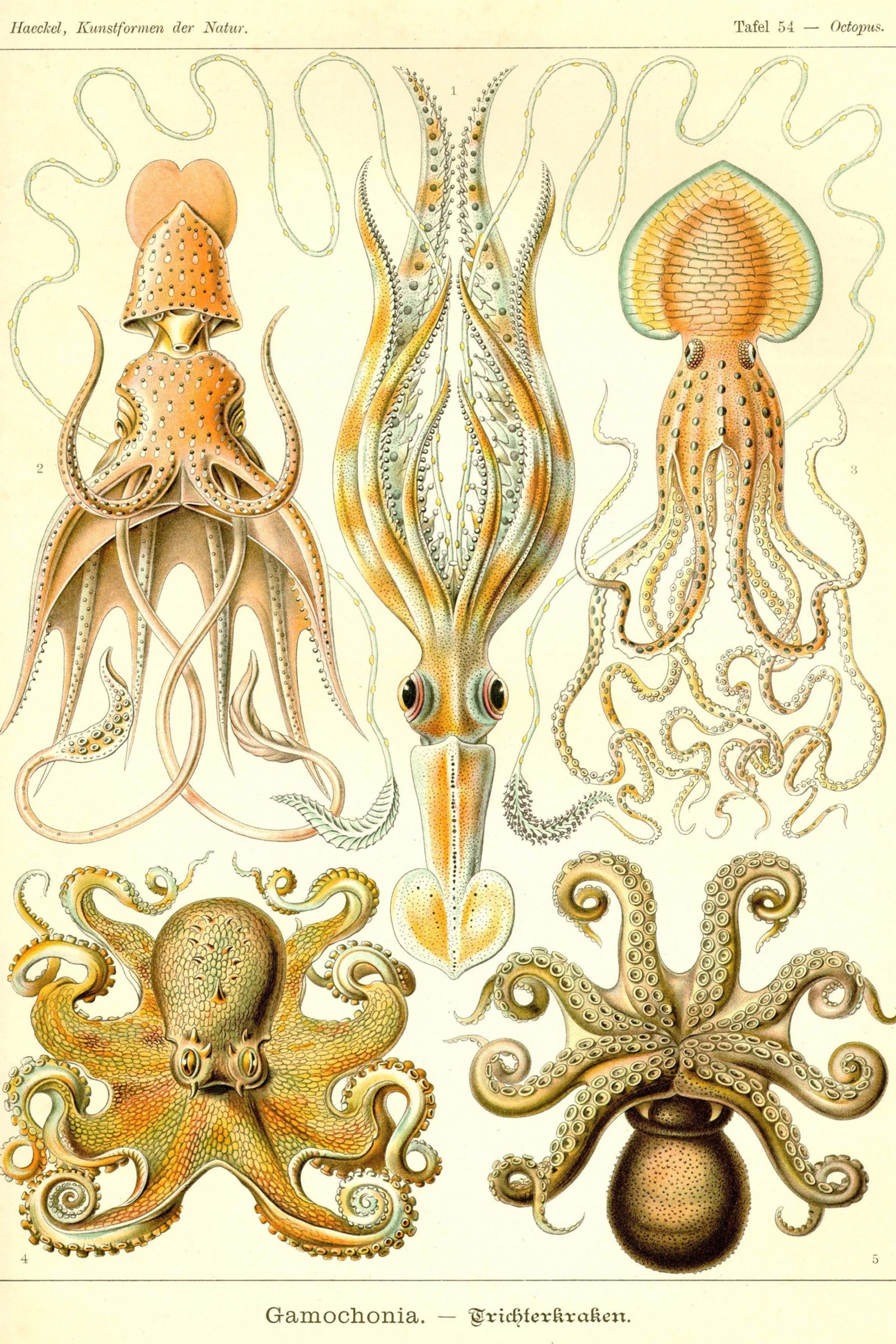

Художников вдохновляли барокко и рококо (французский ар-нуво, в особенности Школа Нанси), народный фольклор (северный модерн), мавританское искусство, средневековая готика, кватроченто, ампир, Египет и греческая архаика.

Особое влияние на становление модерна оказало японское искусство и прежде всего знаменитые гравюры укиё-э с их линейным ритмом и эстетской декоративностью. Переработанные автором и перенесенные в интерьеры частных особняков, доходных домов, кафе и магазинов, исторические “стилистики” непременно сочетались с новейшим комфортом: стеклянными оранжереями, радиаторным отоплением, лифтами и бассейнами.

Мечтая о всеобъемлющем стиле, модерн декларировал равенство искусств и ремесел. Отныне оформлению внутренней среды придается такое же значение, что и архитектурному проектированию, а лучшие зодчие и художники посвящают себя дизайну предметной среды. Архитектура и интерьеры мыслятся как единое целое, в котором продумано все, вплоть до рисунка вентиляционных решеток и силуэта дверных ручек.

Синтез искусств находит воплощение в роскошных особняках, где живопись и скульптура, цветные витражи и мозаика, мебель и декоративное стекло — все подчинено единому образу.

Один из ранних примеров такого подхода — дом бельгийского архитектора Анри ван де Вельде в пригороде Брюсселя (1896), который тот построил для своей семьи. Лидер и апологет нового стиля, ван де Вельде спроектировал его вместе со всей обстановкой: мебелью, светильниками, обоями и столовыми приборами, а для жены придумал платья, которые цветом и орнаментом перекликались с оформлением комнат.

По мнению ван де Вельде, синтез “стремящихся разойтись” искусств может быть достигнут с помощью современной промышленности. Восхищение перед красотой природного мира с его неповторимыми формами (знаменитый лозунг “Назад к природе”) сочетается в его трудах с верой в машинное производство и признанием инженерии как движущей силы новых искусств. “Инженеры — архитекторы нашего времени”, их творениям присуща необычайная красота, утверждает один из основоположников нового стиля. В подобных противоречиях и раскрывается суть модерна. В столкновении органического и индустриального, индивидуального и массового, орнаментального и функционального стиль рубежа веков обретал свое лицо.

В соответствии с приверженностью к тому или другому полюсу модерн условно разделяют на два направления — декоративное и конструктивное. К первому относят французский и бельгийский ар-нуво, представленный творчеством Виктора Орта, Эктора Гимара, Анри ван де Вельде, а также школой Нанси.

Входившие в школу Нанси художники Эмиль Галле и братья Дом, владельцы знаменитых стеклодувных мастерских, создали самый цитируемый впоследствии вариант модерна: текучие формы, таинственная ночная фауна, лилии, бабочки и ундины в рассветно-сумеречной цветовой гамме.

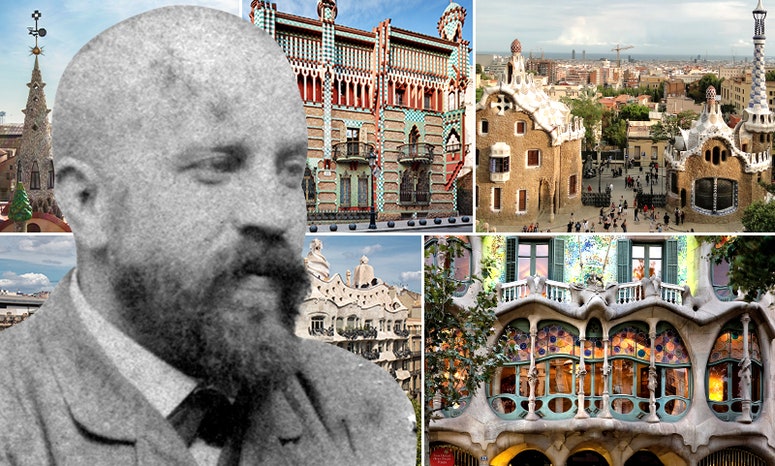

К декоративному направлению причисляют и каталонского гения Антонио Гауди, и итальянского дизайнера Карло Бугатти, чья мавританско-византийская мебель произвела фурор на Всемирной выставке в Турине в 1902 году.

Совершенно иная трактовка стиля возникла в Шотландии в рамках так называемой школы Глазго во главе с Чарльзом Ренни Макинтошем. Его работы поражают чистотой геометрических форм, в которых едины декор и конструкция.

Геометрическая ветвь модерна, вставшая на путь очищения структуры от орнамента, продолжается в творчестве художников Венского сецессиона: Отто Вагнера, Йозефа Марии Ольбриха, Йозефа Хоффмана, которого критики окрестили “квадратным” за его любовь к простой геометрической форме. Именно конструктивная, сдержанная линия модерна получила дальнейшее развитие, став тем фундаментом, на котором возникла философия и эстетика модернизма — движения, уже в 1920-е годы получившего статус нового, современного стиля.

В истории русского модерна особое место занимал архитектор Федор Шехтель. Среди его знаковых проектов — особняк Рябушинского на Малой Никитской улице в Москве с волнообразной оградой. Внутри природную тему продолжает знаменитая лестница-волна. Особняк П. П. Смирнова на Тверском бульваре авторства Шехтеля — еще один отличный пример русского модерна, в котором воплотились все главные темы этого стиля.

Фото: Getty Images, Alamy/ТАСС