Крестовские водонапорные башни

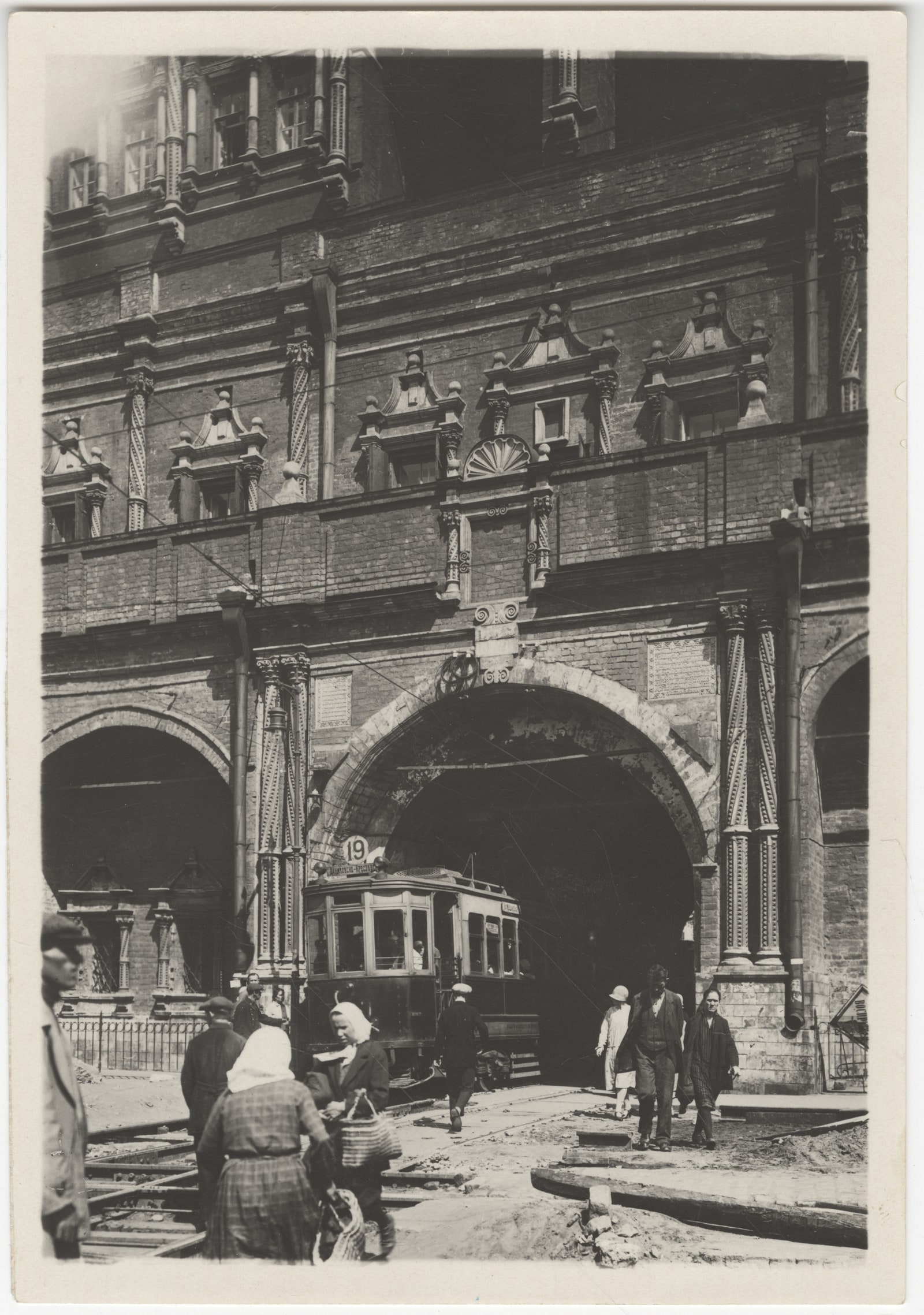

История Музея Москвы началась в Нижнем Новгороде, где в 1896 году открылась Всероссийская художественно-промышленная выставка. Предметы, которые Москва собрала для своего павильона, после окончания выставки вернулись домой и стали основой экспозиции Музея городского хозяйства, учрежденного городской думой. Его разместили в Крестовских водонапорных башнях, построенных во время реконструкции Мытищинского водопровода в 1892 году по проекту московского архитектора немецкого происхождения Максима Геппенера. Краснокирпичные башни-близнецы почти 40 м высотой и 20 м диаметром соединял ажурный мостик.

Верхний ярус башен занимали резервуары для воды объемом более шести тысяч кубометров, а нижний — склады, комнаты для ремонтных бригад водопровода, помещения смотрителей. Экспозиция Музея городского хозяйства заняла восточную башню. Немногочисленные посетители (водонапорные башни стояли на окраине) узнавали здесь об истории, природе, архитектуре, транспорте и административном устройстве столицы.

Сухарева башня

В 1926 году у музея появилось новое название (теперь он именовался Музеем коммунального хозяйства) и новое здание — легендарная Сухарева башня.

Здание из красного кирпича в стиле московского барокко начали строить в 1692 году по указу Петра I в районе современного Садового кольца. О башне, похожей на голландскую, ходило множество городских легенд. Самые невероятные связаны с личностью сподвижника Петра I Якова Брюса, у которого в башне до 1725 года была астрономическая обсерватория. Горожане называли его колдуном и звездочетом и считали, что на встречи с царем он летал на железной птице с человеческой головой.

В Музее коммунального хозяйства можно было увидеть иллюстрированный проект “Новая Москва” архитектора Алексея Щусева, градостроительный план “Большая Москва” архитектора и инженера Сергея Шестакова, футуристические проекты метрополитена, а также макеты и чертежи, объясняющие работу электростанций и газового завода. Музей был невероятно популярен: за три года экспозицию посетили более 100 тысяч человек. В 1934 году Сухареву башню решили снести, поскольку она, по мнению руководителей страны, мешала проезду, и музею снова пришлось переезжать.

Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом

Вместе с новым домом музей получил и новое название: поскольку главным событием в тот момент был принятый в 1935 году план реконструкции столицы, Музей коммунального хозяйства был переименован в Музей истории и реконструкции Москвы.

Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом, в который его переселили, можно видеть и сегодня, он украшает Новую площадь. Построен он был в 1825–1837 годах на месте более раннего, деревянного храма. Автор проекта, к сожалению, неизвестен, но, по одной из версий, это был главный архитектор послепожарной Москвы — Осип Бове.

Экспозиция была инновационной для своего времени: посетители могли увидеть динамические макеты городского транспорта, а также изучить работу снегоуборочной техники и новых городских фонарей. Приводили макеты в движение экскурсоводы, нажимая на кнопки и рычаги. В стенах храма музей продержался дольше всего — только в 2011 году Музей Москвы (это официальное наименование появилось в 2009 году) переехал на Зубовский бульвар, где и находится по сей день.

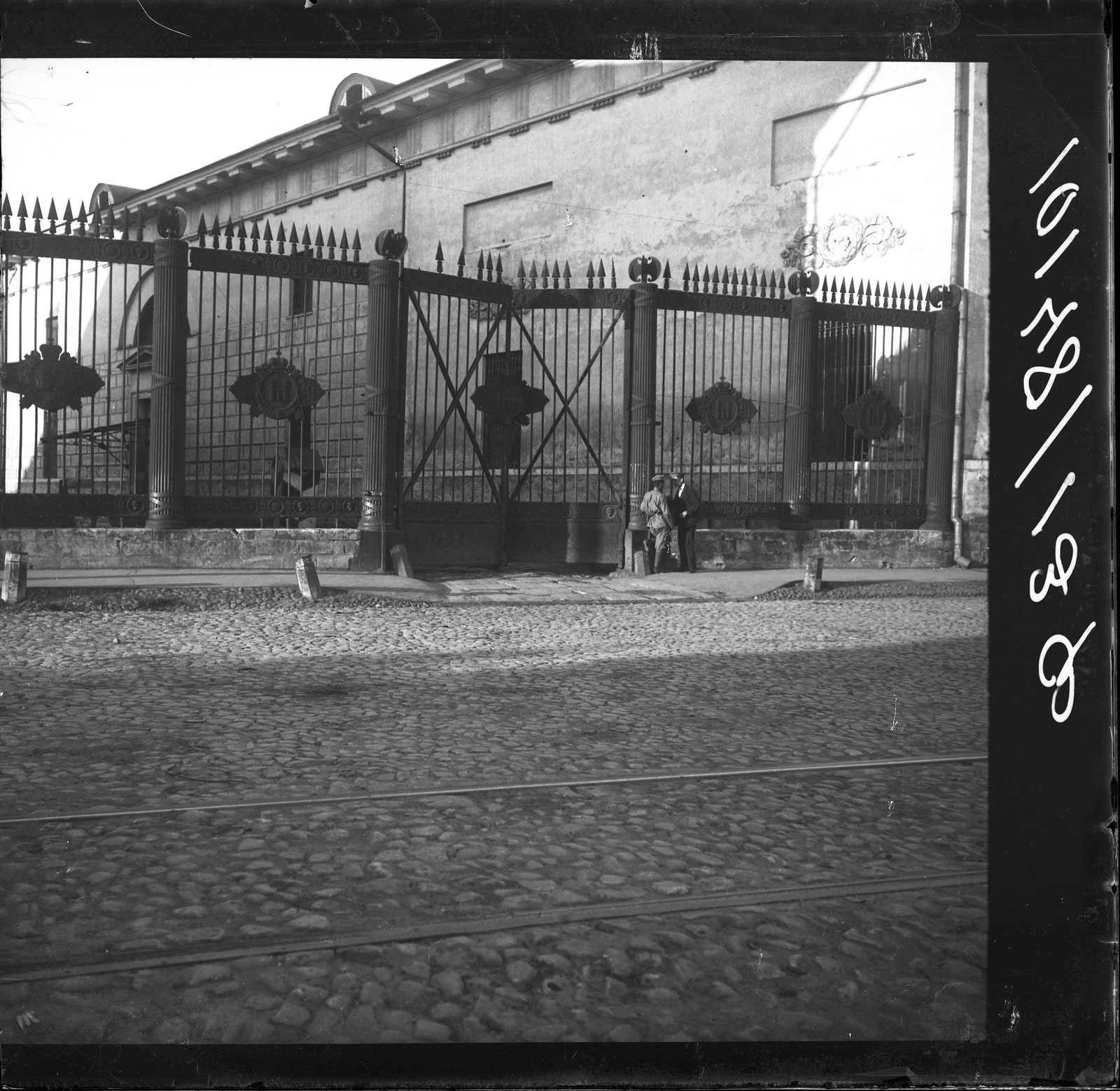

Провиантские склады

По заказу Провиантского приказа — ведомства, отвечавшего за снабжение армии продовольствием, — архитектор Стасов в 1821 году сделал проект образцового склада “на 35 000 кулей”. Идеи петербургского зодчего воплощал в жизнь москвич Федор Шестаков.

Несмотря на подчеркнутую утилитарность этого комплекса (на складах хранили запасы муки для солдат Хамовнических и Спасских казарм), его пропорции идеальны, а немногочисленные декоративные детали прорисованы с исключительным совершенством. Алексей Щусев считал эту группу зданий одной из лучших в архитектуре Москвы, но гараж Рабоче-крестьянской Красной армии, а затем гараж Генштаба, занявшие территорию Провиантских складов после революции, привели их в печальное состояние.

Только в 2007 году на старинной чугунной ограде Провиантских складов появилась вывеска “Музейное объединение “Музей Москвы”. Москвичи впервые увидели не только фасад, но и интерьеры зданий, в которых организуют выставки, читают лекции и ставят спектакли — сейчас, например, в музейных стенах можно увидеть постановки театра “Практика”.